法院提醒:沒有對方身份資訊,怎麼起訴維權?

想要訴訟維權,但維權之路第一步便遇到難題:沒有對方的身份信息,怎麽辦?

《中華人民共和國民事訴訟法》第一百二十二條第二項規定,起訴必須有明確的被告。

《最高人民法院關於適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉的解釋》第二百零九條第一款規定,原告提供被告的姓名或者名稱、住所等信息具體明確,足以使被告與他人相區別的,可以認定為有明確的被告。

怎樣掌握“足以使被告與他人相區別的”的信息呢?

1

通過線上公開平臺查詢

2

合理利用已知信息查詢

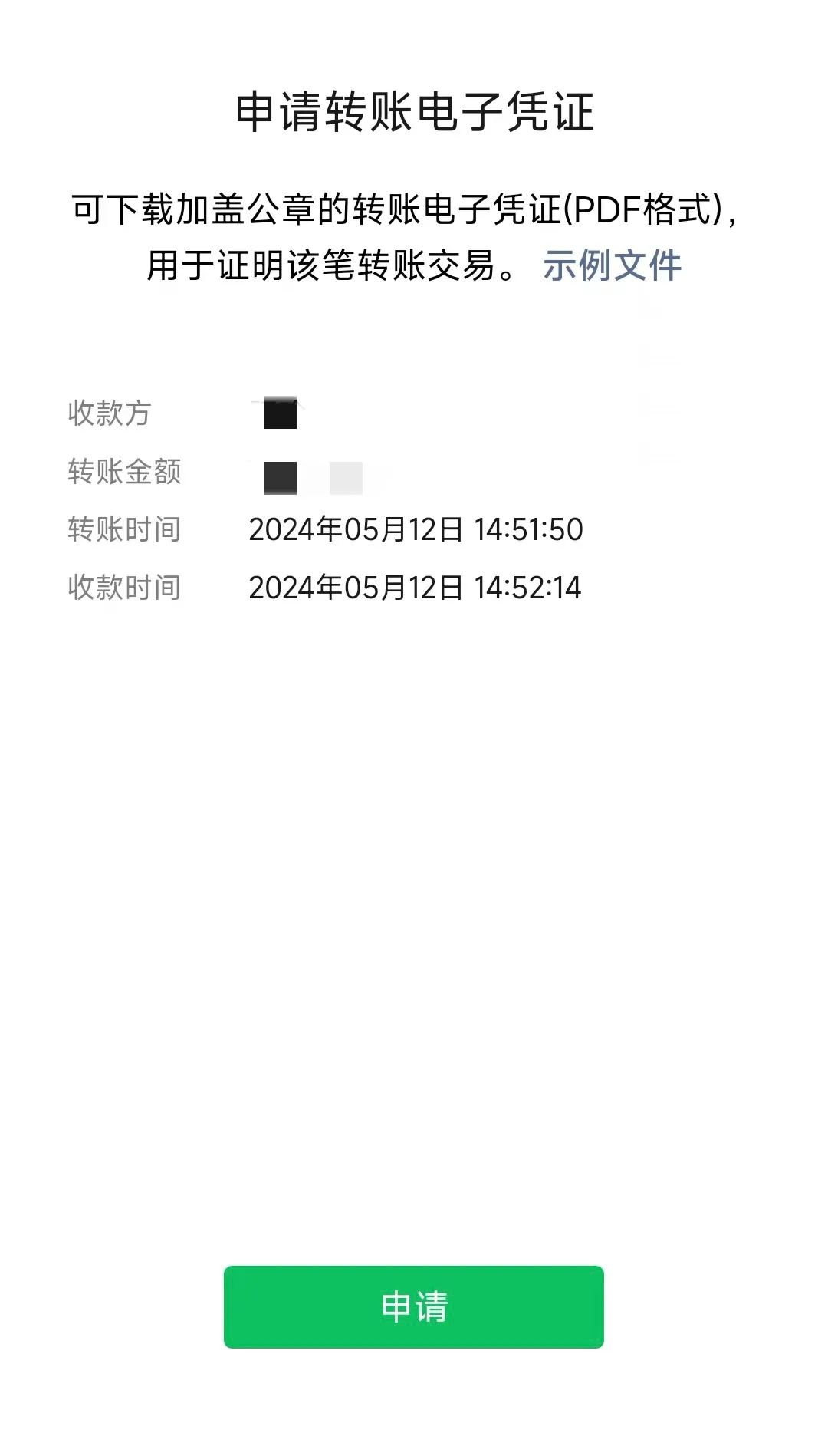

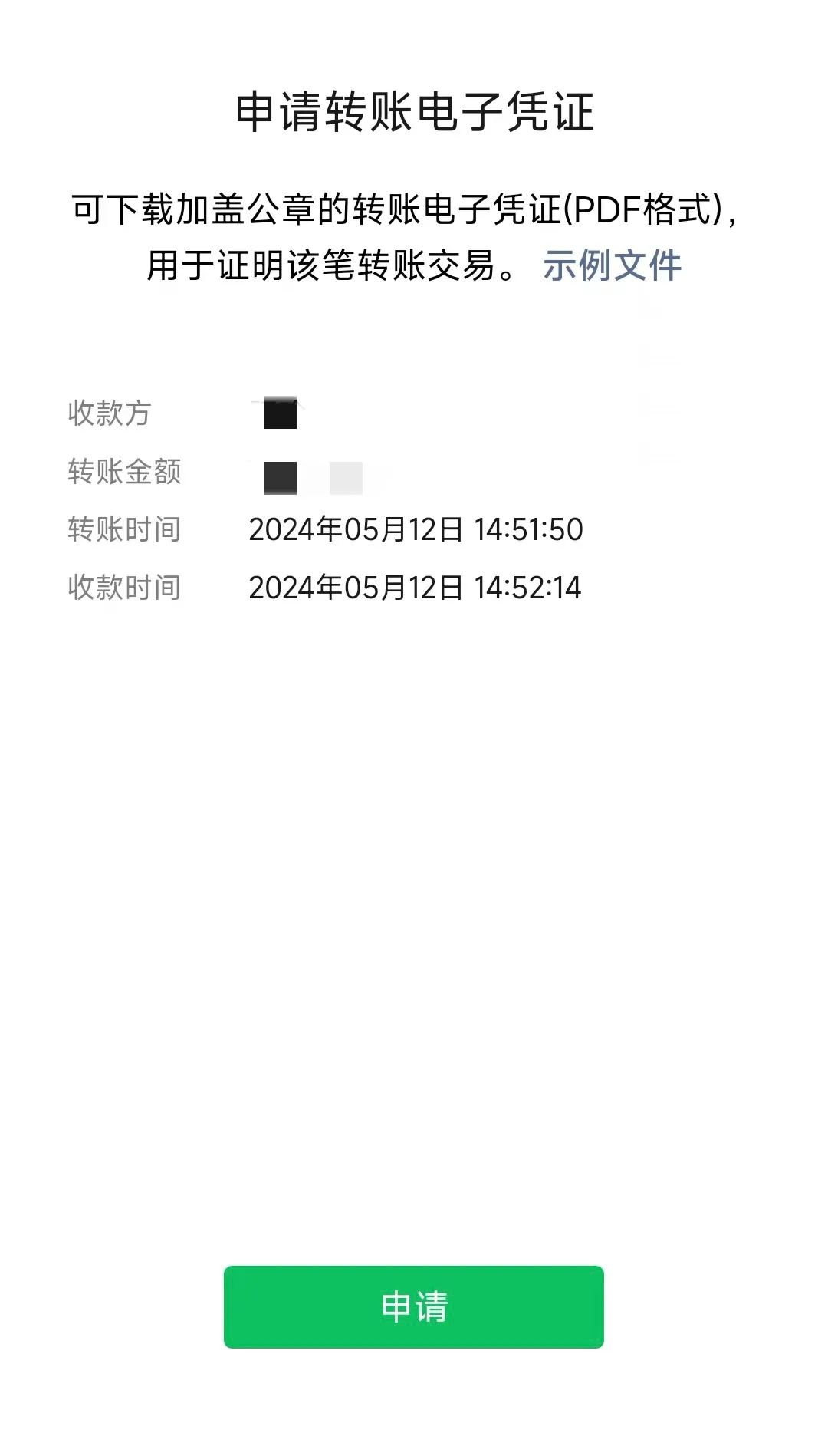

溫馨提示

想要訴訟維權,但維權之路第一步便遇到難題:沒有對方的身份信息,怎麽辦?

《中華人民共和國民事訴訟法》第一百二十二條第二項規定,起訴必須有明確的被告。

《最高人民法院關於適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉的解釋》第二百零九條第一款規定,原告提供被告的姓名或者名稱、住所等信息具體明確,足以使被告與他人相區別的,可以認定為有明確的被告。

怎樣掌握“足以使被告與他人相區別的”的信息呢?

1

通過線上公開平臺查詢

2

合理利用已知信息查詢

溫馨提示