近日,“江蘇南通禁止制造銷售封建迷信殯葬用品”一事登上微博熱搜榜,引發網友熱議。部分網友認為“燒紙錢是傳統,寄托了對親人的思念”,也有網友認為“換一種紀念方式也好”。

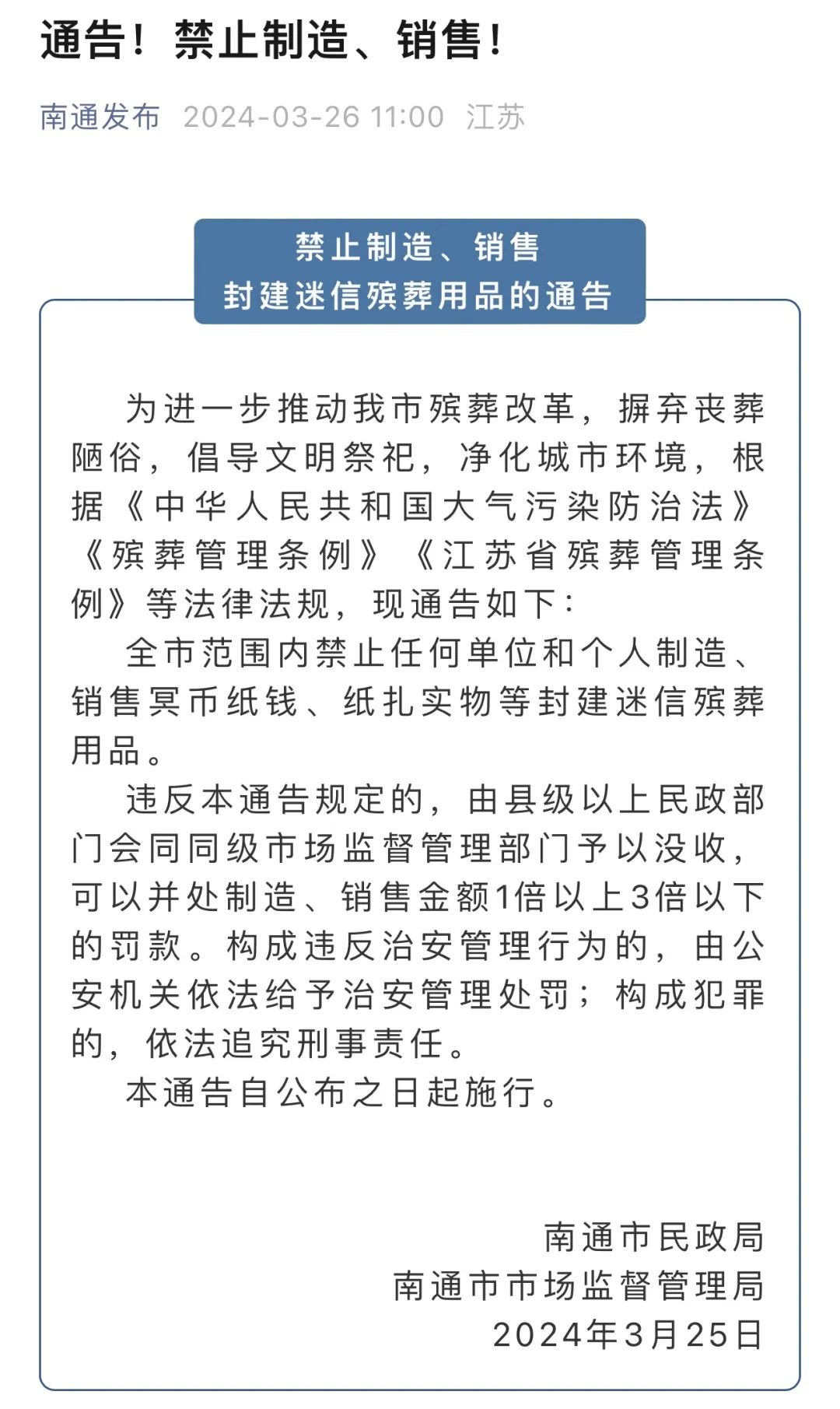

3月25日,南通市民政局、市市場監督管理局發布《禁止制造、銷售封建迷信殯葬用品的通告》,在全市範圍內禁止任何單位和個人制造、銷售冥幣紙錢、紙紮實物等封建迷信殯葬用品,違反規定的,由縣級以上民政部門會同同級市場監督管理部門予以沒收,可以並處制造、銷售金額1倍以上3倍以下的罰款。構成違反治安管理行為的,由公安機關依法給予治安管理處罰;構成犯罪的,依法追究刑事責任。南通市民政局還聯合市精神文明建設辦公室發出《清明節文明祭祀倡議書》,提出要樹立和提倡“厚養禮葬”觀念,不鋪張、不攀比,以簡潔樸素的方式祭祀逝者。采用鮮花祭掃、植樹緬懷、書寫寄語、網絡追憶等綠色環保方式祭奠先人、感念先輩。紙錢冥幣是否屬於封建迷信用品?該消息發布後,引發了不小的爭議。“我認為是好事,因為這項陋習已經成為商業性質,暴利行業。”有網友在評論區表示支持,認為摒棄陋習、低碳祭祀,是很好的提倡。反對者則認為,這種祭祀習俗屬於傳統文化的一部分,寄托對已故親人的哀思。“祭祀需要儀式感,從皇家祭祀到民間祭祀,無不如此。通過一定的祭祀儀式,也是一輩帶動一輩奉行孝順。如果僅是水果鮮花,一放就走,長此下去,祭祀就會淡化了。”有網友這樣說。《法治日報》記者梳理發現,近年來,北京、上海、哈爾濱、青島、河南、重慶、蘭州等不少地方都出臺了禁止銷售、焚燒冥幣紙錢等封建迷信祭祀用品的規定,民政部門也加大對封建迷信殯葬用品的查處。其中《北京市殯葬管理條例》第二十四條規定,禁止任何單位或者個人制造、銷售冥票和紙人、紙馬等封建迷信殯葬用品;《上海市殯葬管理條例》第十二條規定,殯葬服務單位及其從業人員,對殯葬服務場所中妨害公共秩序或者拋撒、使用封建迷信殯葬用品的行為,應當予以勸阻、制止;《河南省殯葬管理辦法》規定,禁止制造、銷售冥幣、紙紮實物等封建迷信的殯葬用品,禁止拋撒、焚燒冥幣、紙錢。近日,天津、廣州等地也出臺了禁止生產銷售封建迷信殯葬用品的相關規定。3月19日,天津市和平區民政局發布《嚴禁生產、銷售封建迷信殯葬服務用品的通知》,對嚴禁生產、銷售的封建迷信殯葬用品進一步明確,包括冥幣、紙錢等“金錢”類,紙牛、紙馬、紙轎車等“交通工具”類,紙人、紙彩電、紙箱子等“生活用品”類,以及與其他帶有明顯封建迷信性質的用於喪葬活動的物品。3月21日,廣州發布事關清明祭掃的通告,提出全市各祭掃場所嚴禁焚燒紙錢等祭品,倡導市民采用鮮花祭掃等綠色文明方式。黑龍江省嫩江市近日發布《關於進一步治理城區室外銷售和焚燒祭祀用品的通告》,嚴禁任何單位和個人在室外銷售各種冥紙冥幣等祭祀用品。不僅禁止在城區道路兩側、廣場、公園、草坪綠化帶等公共場所和區域焚燒祭祀用品。還規定,市民政局對殯葬服務機構及公墓焚燒祭祀用品進行規範管控、市市監局對店內經營封建迷信殯葬用品行為進行查處、市城管執法局對店外擺放、占道經營殯葬用品及在禁燒區域內焚燒祭祀用品行為進行查處。對阻撓執法的,由公安部門依法嚴厲打擊。祭祖掃墓自古至今都是清明節期間最重要的節日內容,家家戶戶都要去祖先的墳前祭奠。燒紙錢則是一項由來已久、延續至今的傳統習俗,在清明節這一天扶老攜幼來到先人墓地,將酒食果品、紙錢等供祭於墓前,表達對祖先的思念之情,是一種禮敬祖先、慎終追遠的文化傳統。此外,中國人受傳統文化心理的影響,有著強烈的家庭觀念,尤其重視家族、祖先,對祖先的崇拜、返本歸宗的意識特別濃厚,祭掃祖先的墳墓是對先人的特殊緬懷方式。記者註意到,南通市在通告中表示,規定禁止生產、銷售冥幣紙錢、紙紮,是依據《中華人民共和國大氣汙染防治法》《殯葬管理條例》《江蘇省殯葬管理條例》等法律法規。記者查閱《殯葬管理條例》註意到,其中第十七條規定,禁止制造、銷售封建迷信的喪葬用品。第二十二條規定制造、銷售封建迷信殯葬用品的,由民政部門會同工商行政管理部門予以沒收,可以並處制造、銷售金額1倍以上3倍以下的罰款。《江蘇省殯葬管理條例》第三十九條規定“倡導文明、低碳、安全祭掃,推廣集體共祭、敬獻鮮花、網上祭掃等祭掃方式”。但條例並未解釋說明何為“封建迷信殯葬用品”。在清明、中元等傳統節日掃墓祭祖時焚燒冥紙等是自古以來民眾紀念哀思緬懷先人的方式,而近年來,時常會發生掃墓祭祖焚燒冥紙引發火災的情況,國家也提倡公眾采取鮮花祭掃、網絡追憶等綠色環保方式祭奠追憶先人,但簡單“一刀切”粗暴禁止在祭祖時焚燒冥紙等,甚至還會處罰售賣此類物品的商戶,過於機械,需慎重考慮。記者註意到,截至目前,南通市有關部門並未對此作出明確回應,南通市民政局社會事務處一名工作人員回應媒體稱:已經看到網上的反饋,“是否合理或者更改還要視情況而定。”