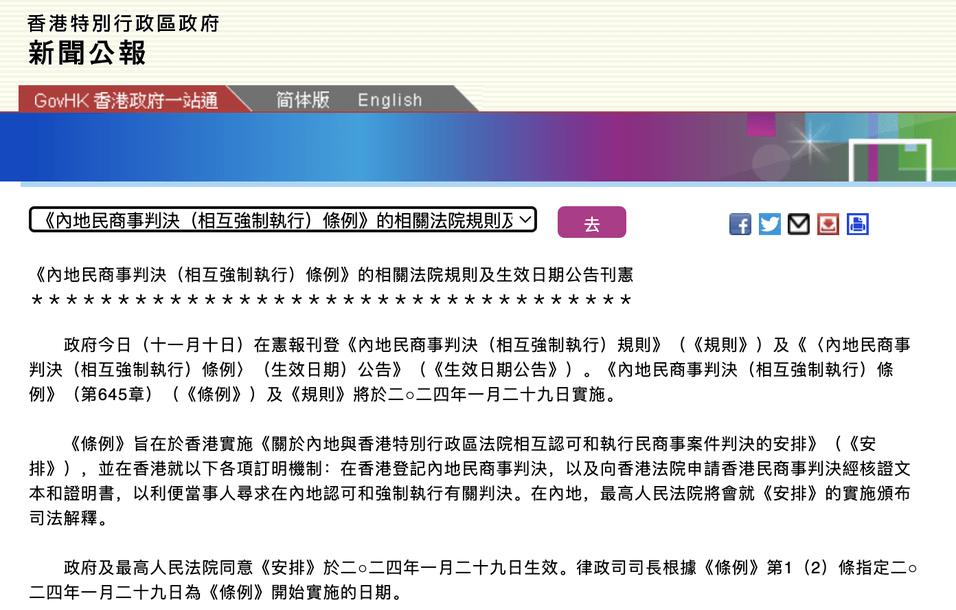

有錢人瑟瑟發抖:內地與香港要司法互認了?

1月29日起,內地與香港的民商事判決互認生效。消息一出,外界紛紛傳出兩地司法互認的傳言,部分有錢人難免風聲鶴唳的,恨不能連夜扛著火車跑路。但這種恐慌是有必要的嗎?

(2)另一方面是提交內地判決來港申請執行,即南向的情況。當事人可以通過《條例》下簡單的登記機制,針對被告在港的資產執行內地判決,免去了重復提出訴訟的費用及時間。

這是完全錯誤的理解——當《安排》生效後,內地判決並不會在香港自動生效,因為內地判決的勝方必須首先向內地法院申請有關判決的副本以及證明書,連同《條例》訂明的其他文件,向香港高等法院原訟法庭提出申請,登記有關判決。

而提出申請後,香港法院必須信納該判決符合《條例》的要求,例如該判決是真確及在內地已經生效,才可發出登記令。

更重要的是,登記人必須通知判決的另一方當事人,讓對方有機會考慮是否要按《條例》向香港法院提出作廢登記的申請。為保障另一當事人的合法權益,《條例》亦清晰和具體地訂明了作廢登記的理由,包括當事人在內地未被傳召出庭或未獲得合理機會抗辯、該內地判決是以欺詐手段獲得,或者當事人早在內地法院受理案件前,已經在香港就同一訴訟因由展開法律程序等。

如果登記令沒有被作廢,當事人才可以以內地法院判決為基礎,通過其他法律程序進一步申請在香港強制執行相關的內地判決。

事實上,《安排》只涉及兩地民商事判決的相互認可和執行,而申請人必須向原審法院申請判決書副本和證明書,再提交予另一地法院申請執行,這個申請執行判決的機制絕非由兩地司法機關交換信息,因此並不會出現「共享司法信息」的情況。

而且,當事人須要就跨境執行自行提交申請文件,在香港並非新鮮事:香港不同現行條例以及普通法下的機制,均有類似安排。

再者,《條例》的基本原則,包括上述的登記作廢理由,與國際通行的規定相符,包括例如2019年《海牙判決公約》等。