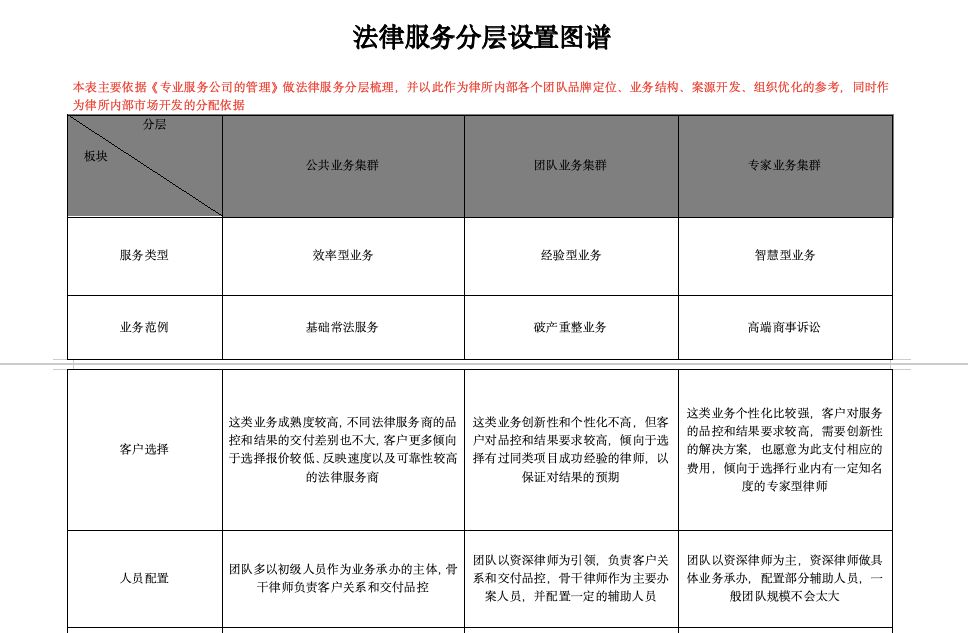

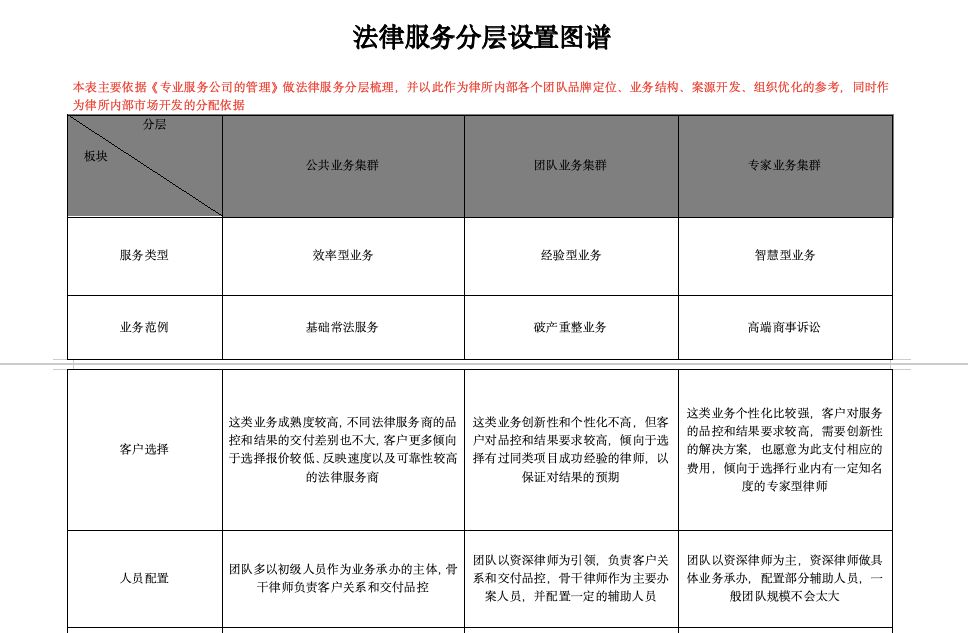

這句話可能有點得罪律師同行,尤其是在當下這種“風聲鶴唳”的態勢下。我們看到這兩天不少律協都發出了聲明,內容比較像,重申法律服務的合法主體是「律師事務所」,類似法務公司、咨詢公司、律師經紀公司都不是律所,這是常識,也是正確的,但很遺憾,市場和客戶有另一套選擇邏輯,他們不會看重資格,只會選擇更能解決自己問題的一方。我能理解大家在今年不好的情況下,再出現律師經紀人出庭代理案件這檔子事,確實挺讓人糟心的。不過大環境已經如此,目前的現狀和當時滴滴剛出來的時候一樣,出租車公司作為市場上出行服務的「合法主體」,斥責滴滴司機為「黑車司機」,但最終的決定權不在出租車公司,而在於客戶和市場的選擇,結果我們也看到了,現在滴滴出行已經成為了一種習慣。站在律協的角度,發布這樣的聲明是應該的,但站在律師的角度,與其譴責、謾罵、看不上,不如「反思」:為什麽律師會擔心法律服務公司,為什麽律師有的時候幹不過法律服務公司,法律服務公司有哪些值得我們借鑒的,如何學習他們如何更好地服務客戶、更快地響應客戶?律師的對手絕對不是法律服務公司,而是自己,追求的目標也不是打敗法律服務公司,而是如何更好地贏得客戶、占有市場。說到這裏,相信有不少律師又要罵人了,說的輕巧,《律師法》包括律協出臺的各類政策對律師有諸多的限制,法律服務公司能發展起來很大程度就是因為沒有限制、沒有約束,路子比較野,有的甚至存在“打不贏官司不收費”、“和誰誰誰認識”等等過度承諾、虛假宣傳,把整個市場都搞亂了。確實,一個市場中,十幾萬的法律服務公司難免良莠不齊,會有一些害群之馬,但僅僅靠過度承諾、虛假宣傳真的能長久贏得客戶和市場嗎,一次兩次還行,想要在當下競爭激勵、網絡透明的法律市場中生存下來,這些手段基本上沒什麽用!法律服務公司真靠這些,估計也不會對律師行業造成任何影響。又有人說法律服務公司不過就是拼價格嗎!比如常法業務,有的法律服務公司可以做到5000元一年,客戶當然喜歡法律服務公司而不選擇律師。其實這個問題我之前也說過“法律服務公司說到底是商業主體而不是慈善機構,法律服務公司也是要盈利的,他們采用低價的策略是我們能看到的,但我們沒有看到低價策略還有配合的成本管控和規模效應。成本控制好了,規模做起來了,低價才有意義,即便是賺分分錢也能盈利”,這是法律服務公司的低價邏輯。而反觀律師,行業發展40年,律師人數之前幾十年一直沒有太大的增長,我們實際上享受了很長時間的“時代紅利”,法律服務的價格維持了一個較高的狀態,這也導致我們在成本管控和規模效應上沒有投入太多的精力。比如我在培訓的時候經常問到“一年能服務200家企業顧問,做到100單訴訟的有多少人”,結果往往是寥寥無幾。這種狀態下,突然有一個主體進入到法律服務市場,采用低價打法,很容易把一些律師打蒙了,法律服務竟然可以收費這麽低,明顯是在“砸價”,是在擾亂市場,必須予以禁止。但問題在於低價並非砸價,分分錢的盈利也是正常的商業競爭。正如法律服務的主體未必是律師事務所,法律層面並未否認法律服務公司的市場主體資格。還有人說,法律服務公司是公司制運作,招聘的好多是非律師,專業能力太差,給客戶未必能提供專業的法律服務,這也是律師“看不上”法律服務公司的原因。關於這個問題,我們再回到客戶的視角,客戶需要的真的是專業法律服務嗎,客戶需要的有的時候只是一個解決方案,而非專業法律。舉個簡單例子吧!我們之前輔導一家交通事故專業律所做法律產品研發,其中將法律產品分為零交付法律產品(協議、方案、指引)—輕交付法律產品(訴訟指導)—重交付法律產品(訴訟委托)三種類型。零交付法律產品就好比三九感冒沖劑,客戶感冒了,也知道自己感冒了,到藥店自己買點藥拿回家自己就能治。發生交通事故後,客戶更多選擇的是協商而不是打官司,正如北京交通委公布的數據,真正進入到訴訟環節的交通事故不足總額的十分之一。這個時候客戶需要的可能就是一份《交通事故和解協議》或者一份《交通事故操作指引》,花不了多少錢,但能解決問題;輕交付法律產品在交通事故領域表現為訴訟指導,雖然我們覺得打個官司尤其是交通事故這種官司花不了多少錢,我們也許覺得訴訟費收個1-2W是正常的,但客戶還是覺得貴,他們希望找到“更便宜”的處理官司的方式,以便於自己在必須打官司的時候還能拿到好的結果,這個時候可能需要提供的是訴訟指導,律師不出庭,指導當事人如何打官司,這已經成為不少律師處理交通事故的一種常態。最後一個類型,重交付的法律產品,也就是我們熟悉的交通事故訴訟代理,這才是我們通常理解的律師業務,正如我們看到的未必每個客戶的交通事故都需要訴訟,更未必每個客戶都希望請個律師幫自己代理。但多數律師還是希望承接交通事故訴訟,有的時候也會引導當事人往訴訟的方向走,這點其實通過一些法律咨詢網站律師的留言就能看的出來。這個時候律師的專業度和客戶的需求之間是「不匹配」的,客戶只需要一點點,律師給了一大堆,說白了我們這個行業確實存在“過度服務”。而在這種狀態下,法律服務只不過將原有的過度服務中的水分給擠出來,擠出來之後以客戶為導向,客戶需要感冒靈就給感冒靈,客戶需要訴訟輔導就給訴訟輔導,真正需要訴訟代理了,再去找律師。其實從這點出發,我個人一直覺得我們當下的法律服務市場沒有真正形成分層,這才是律師和法律服務公司對立的根本原因。正如《專業服務公司的管理》這本書中提到的“法律服務是分層的,包括效率型業務、經驗型業務、智慧型業務”。效率型業務比如基礎常法服務或者交通事故、簡單借貸、一般離婚案件,本身就專業的依賴度就比較低,也容易做成流程化和標準化,能把規模量做起來,這類業務法律服務公司反而更有優勢。在這個業務領域律師和法律服務公司PK,完全不在一個重量級。反而經驗型業務,尤其是智慧型業務才是律師的「主場」,也才是律師需要把控好的市場份額。所以,有的時候不妨坦然一些,律師的歸律師,公司的歸公司,中國法律市場足夠大,正如總書記說的“地球這麽大,容得下中國和美國”,中國的法律服務市場需要層次的劃分,也容得下律師和法律服務公司,兩者沒有必要對立,反而相互借鑒才是更好的發展路。免責聲明:本平臺不保證所提供資訊的精確性和完整性,內容僅供學習交流和參考,對任何人使用本資訊所引發的任何直接或間接損失均不承擔任何法律責任,我們旨在傳播美好。本平臺文章版權歸原作者及原出處所有,若平臺發佈的內容涉及侵權或來源標記有誤,煩請告知,我們將根據要求更正或刪除有關內容。