疫情之下,中國各收入層家庭的生存現狀……

疫情第三年,我聽到最多的一句話就是:太難了。

這幾年,對普通公司和個人來說,無疑是財務和精神的雙重重創。

但你可能也會看到,很多人趁機買了房,升了職,甚至疫情下富人還變得更有錢了。

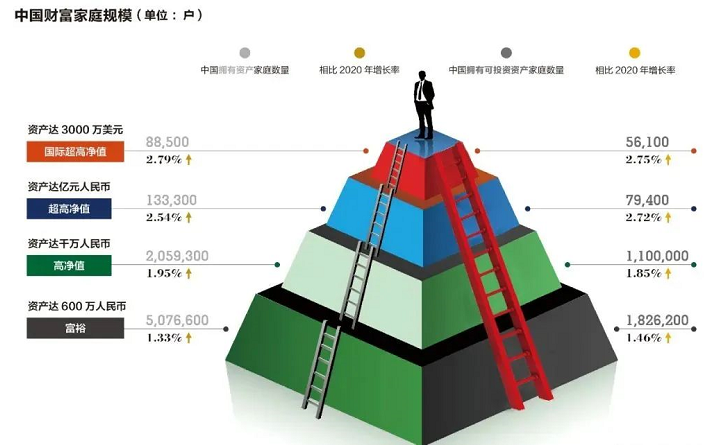

胡潤研究院最新發佈的報告就指出,我國擁有千萬人民幣總財富的“高淨值家庭”數量達到206萬戶,比上年增加4萬戶。

圖源:胡潤研究院

為什麼這樣魔幻?

一句話:因為你所看到的,都是跟你同階層的人,不同階層的人之間生活基本沒有交集,自然難以感同身受。

比如你和快遞小哥的交集只存在於簡單對話中,“某某某的快遞,放那了。”

你和運輸司機的交集,只存在於某個時刻共同行走在一條道路上。

前兩天我還看到一個新聞,鄭州愛馬仕店開業當天銷售額1.2億,最高單人消費達到2596萬。

同樣一場疫情,對普通家庭來說是厄運,是山崩地裂的大事,落到有錢人家的頭上,可能只是一點擦傷,他們還會繼續過著有錢人的生活。

原來這個世界,真的有參差。

圖源:《產科醫鴻鳥》

如今這個時候,疫情反復,實體經濟變難,中國不同收入的家庭,生存狀態又有什麼不一樣呢?

今天,我就根據自己一點有限的觀察,和大家盤盤不同家庭收入階層的生活現狀,不妨瞭解和對照一下。

01、年收入1000萬以上的:壕

這一層級的大部分都是明星,名人,一線網紅,擁有成功企業的老闆、企業家、二代、或大廠總裁等。

要麼踩在了高門檻賽道,要麼積累了足夠強勢的資源;也可能傳承或積累了足夠多的錢,投資理財賺利息,靠收益就一輩子不愁吃喝玩樂。無論哪種形式,都不是超高風險資產,受疫情影響比較小。

疫情這幾年,他們基本吃喝娛樂自由,奢侈品照樣買,還因為無法出國血拼,成了國內奢侈品購買的主力軍。

除了少部分受疫情衝擊、產業影響導致家庭出現財務危機的外,大部分人基本生活不受任何影響,出入自由,甚至有部分家庭已經移民。

留在國內的,住的也都是高檔社區,該怎麼生活就怎麼生活,就算被封控了,物資也不用搶、不需要排隊,還會有vip通道將東西送到手中。

上海就有個奢侈品消費大戶,在朋友圈分享了路易威登是如何連續5天變著花樣給他送去精緻的下午茶點,而且餐餐附贈深情手寫卡片,溫暖到家。

圖源:網絡

隔離期間每天還有專人對接菜品,確認菜單:迷迭香脆皮牛肋,菜包獅子頭……葷素搭配,都是當季最好的食材。

圖源:網絡

正所謂,有錢的那叫居家生活,沒錢的才叫隔離生存。

當然,這一層級中也有很多人富有社會正義感和正能量,會給疫區捐錢捐物,團購送物資,做一些力所能及回饋社會的事。

02、年收入100-1000萬的:富人

這一類人群的主力軍,是一二線城市的公司老闆,熱門行業核心高管,包租公,二三線或以下城市一定規模的廠長、私企老闆、生意人,還有腰部網紅等等。

這類人其實就是眾人眼中的“年薪百萬”,已經是普通人奮鬥的天花板,占整個社會比重很低,但很多人不覺得少,那是因為網絡效應的放大讓大家都看到了而已。

處在這個位置的家庭,基本都是有車有房,而且不止在一個城市有房,或不只有一套房,生活比較滋潤,消費自由,基本無經濟上的壓力。

週末度個小假,看個風景,請朋友去奢侈一點的餐廳吃個飯,都沒有問題。

被封控的時候,也可以得到基本生活的保障,有食物可以團購,有資源可以協調。

比如網傳上海高檔社區“翠湖天地”,物業就買了新鮮蔬菜放在樓底下隨便拿,咖啡、西點擺滿大堂。疫情防控期間,還有為業主遛寵物狗的服務。

不過,現在的大環境下,也不是沒有風險,很多老闆的公司面臨產業的停滯,雖然不如下麵兩個階層面臨的風險大,但也會為了隨時到來的壞情況做好準備,防患於未然。

如果身處疫區,這類家庭一般比較低調,都在悄咪咪利用各種人脈積極囤貨,保證物資不短缺,在有餘力的情況下也會參與社區自救等行為。

03、年收入30-100萬的:高產

這一類人大部分都是一線城市的金融民工、互聯網大廠骨幹,有名氣的設計師、工作室老闆、電商主、高級藍領、或小網紅等。

他們基本都擁有事業上的核心競爭力,也擁有在各大城市購房的能力,但依舊背有房貸的壓力,有些人甚至因為用杠杆太高,受疫情影響導致資金鏈斷裂。

比如前不久的一個新聞,某大廠員工月入6萬,因為突遭失業,一步步走向了破產邊緣。

圖源:網絡

這類人的收入基本達到了能力上限,而且比較受限於平臺發展,平臺一旦倒了,自身收入會大幅減少,轉型也很難,因為路徑依賴,長期在一個行業享受紅利,很難接受一個新賽道的落差。

在生活上,他們過得還算寬裕,但不會經常進行奢侈品消費,但凡買奢侈品都是為了彰顯身份,平時應酬雖然較多,但都是為了給自己和家庭搭建資源。

疫情之下,大部分這類家庭過的還算平穩,會利用自身能力和資源,積極通過各種管道和社區居委會、負責人認真溝通,解決基本的生活問題。

04、年收入10-30萬的:中產

這類人涵蓋範圍比較廣,主要集中在一線城市打工人、公務員,二三線公司領導,或者肯吃苦的外賣小哥、高級月嫂,還有餐飲店主等微創業人士等。

能進入這一檔的,其實已經超越了全國90%的人,好歹每月收入一萬左右。

雖然他們收入尚可,但日子還是過得很緊張,主要靠自己的時間和體力換錢。

每個月會有一定存款,但離在大城市買房還差很遠,就算買房也得湊齊6個錢包付首付,然後每月還要還高額的貸款。

圖源:《大債時代》

有車也是經濟型的,基本當個代步工具。

疫情對他們的影響很大,平臺的不穩定,公司的不穩定,客戶的不穩定,物資的不穩定,都會進一步擴大他們在日常生活中的風險。

大部分人的狀態都是996、007的加班,身心俱疲,而且他們是最有可能面臨caiyuan、shiye的一群人,一旦失去工作,收入途徑的單一,會讓他們面臨資金斷裂的風險,如今社會上的很多法拍房恐怕都來自於他們。

創業的人更不容易,我認識一個餐飲店主,這兩年一共開門一百多天,其他時間基本沒客人,接近倒閉,而跟他們一同創業的其他餐飲店,已經基本都倒閉了。

疫情當下,他們都會熟練運用各種APP團購搶菜囤物資,沒辦法,每天活在風險中,必須學會提前抵禦的方法,每天晚上在睡覺前都會清點下冰箱才能憂心忡忡地睡下,然後早上醒來再忐忑不安地點開每天的疫情發佈數據。

未來怎麼樣,他們誰也不知道。

圖源:《喜劇之王》

05、年收入5-10萬的:平民

這類人,主要集中於二三線城市裏的辦公行政崗位、小城市公務員、教師、事業單位、銀行職員,或者建築小工、運輸司機等。

疫情三年,我見過身邊太多這樣的人遭遇重創了。

做旅遊的,待業在家了。

搞建築的,施工停了,沒地去了。

開小店的,倒閉了一家又一家。

我認識一個做長途運輸的,疫情之前還能一年進賬個10萬左右,但疫情後只能三天打魚兩天曬網,有些活兒行程雖然只有幾百公里,但因為要穿越幾個城市,碰上疫情爆發或管控,很有可能被困在高速公路上,一困就是好多天,時間也過期了,貨物也爛車裏了。

就算是體制內的基層公務員,也累到不行,疫情後基本沒了休息時間,心裏壓力巨大,熬夜加班都是再正常不過的事兒了。

對這些人來說,疫情是生活被連根拔起的災難,他們也是感受最深的群體。

06、年收入5萬以下的:窮人

同樣被連根拔起的,還有這一類人。

他們一般都是標準的農民工小工,要麼在餐館小店打工,要麼是工廠的流水線工人,或者是鄉鎮菜市場的小攤販等等。

一個月30天能幹28天,每天工作12小時,工資到手只有兩三千。

前幾年還能幹得動的時候,收入雖說不高,但至少能活下去,但隨著疫情爆發,賺錢的機會越來越少,他們離無收入也不遠了。

如果沒有其他人資助,這群人的生活很艱苦,只能勉強維持,很難承受任何生活變故。

這類人的最底層,是看天吃飯的農民。

一年到頭照顧自己的一畝三分地,只管最基本的溫飽問題,賺錢完全不用指望。

不過這也讓他們有了一個不那麼明顯的“優點”:正因為收入下限低,所以抗風險性也強,什麼疫情不疫情的,只要天還在下雨,對他們來說就能活下去。

反正也只需要蝸居在自己的小窩,不用出門,不用找客戶,所以這群人對疫情可能沒有前幾類群體那麼“關心”。

現在很多地方陷入疫情,導致買菜困難,城市的團長還會跑到鄉村去找農戶供應菜源,也是十分魔幻、造化弄人了。

▼▼▼

這就是疫情之下,中國各收入階層不同的生活現狀。

在這裏,你能看到世界一切的參差不齊,有人一擲千金絲毫不受疫情影響,有人拼了命努力卻還在為下個月的生活發愁。

當shiye、斷供,封控、爛尾,搶菜,挨餓,生病……所有這些一股腦地向普通人砸來, 沒有人否認,這確實是個殘酷的世界。

就像此時此刻,當你正在看這篇文章,外賣小哥剛剛下班吃著面嘬著二兩酒,運輸司機還不知道明天的車能不能出發,互聯網打工人還在996熬夜,一線網紅正在進行直播準備,公司老闆還在某個會議上慷慨陳詞,居家隔離的主婦,正在看著空無一物的冰箱發愁明天一家老小的肚子……

人類的悲歡並不相通。你認為是山,他認為是塵;你認為是個體,他認為是代價。

圖源:《這個殺手不太冷》

這一出人間悲喜劇,你我皆是劇中人。

寫到這兒,我不禁想起了《了不起的蓋茨比》中那句寫在全書開頭發人深省的話:

“每當你想要批評別人的時候,你都要記得,這個世界上並不是人人都擁有你的優越條件。”

承認財富的差距,直面世界的參差,不管在疫情之中,還是疫情之前或之後,都是這個世界最現實也最真實的運行規律。

但這並不代表你只能被動接受和無奈躺平,你只能抱怨和吐槽老天的殘酷和不公。

圖源:《搏擊俱樂部》

羅曼·羅蘭說過,“真正的英雄主義,是在認清生活的真相後依然熱愛生活。”

現在這個時候,我們唯一能做的,就是端正心態,心存悲憫,不懈努力,繼續堅持走下去。

做好了這些,能否減少參差我不確定,但我們總會擁有比現在更好的人生。

免責聲明:本平臺不保證所提供資訊的精確性和完整性,內容僅供學習交流和參考,對任何人使用本資訊所引發的任何直接或間接損失均不承擔任何法律責任,我們旨在傳播美好。

本平臺文章版權歸原作者及原出處所有,若平臺發佈的內容涉及侵權或來源標記有誤,煩請告知,我們將根據要求更正或刪除有關內容。