這樣擬定勞動合同,幫助企業規避用工風險

涉及勞動關係的諸多法律文件中,勞動合同是最基礎的文件,也是勞動關係權利義務的總括,制定一份完善的勞動合同對用人單位來說意義重大。但實務中,用人單位有的不簽訂勞動合同、有的以勞務合同冒充勞動合同、有的勞動合同粗製濫造無法保護用人單位合法權益。鑒於此,企業可以根據下文提出的“十三步法”勞動合同制定方針,來制定一份出彩的勞動合同。

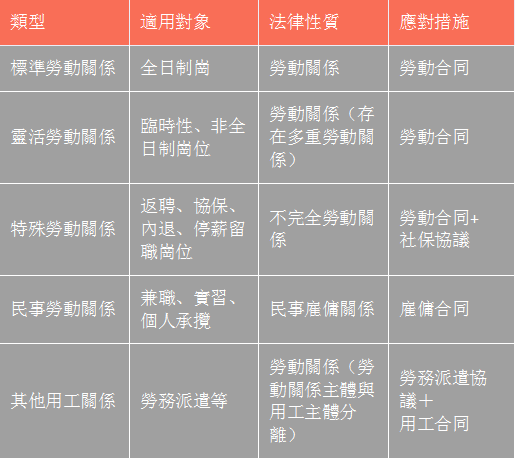

第一步:員工分類要先行

第二步:勞動合同主體須明確

勞動關係主體具有特殊性,一方是用人單位,一方是勞動者。

用人單位主體需要考慮的問題是用人資格問題和集團型公司勞動關係歸屬問題。用人資格表現為用人單位主體適格性,現在企業經營形式多樣,包括掛靠經營、內部承包、貼牌生產、連鎖運營,涉及的企業眾多,這就需要明確用人單位主體,以實際用工作為用人單位確定的標準。同時需要注意採用集團化經營的單位,因集團型公司融合和了母子公司、總分公司、關聯公司等多種類型,職工可能在這些公司之間來回變動,也需要注意勞動關係主體的歸屬,確定勞動合同中用人單位為那一方。

勞動者主體要求有年齡要求和勞動能力要求,勞動者年齡分為最低年齡和退休年齡,按照法律規定最低年齡為16歲,低於最低年齡的用工涉嫌非法用工,導致非法用工的行政責任。退休年齡法律規定為男年滿60歲,女年滿55歲(不區分女職工和女幹部)。最低年齡一般沒有爭議,退休年齡各地存在一些爭議,主要是對達到退休年齡但未享受養老保險待遇或者未辦理退休手續的職工的身份認定。因對此類職工有的認為具有勞動者主體資格,有的認為喪失勞動者主體資格,筆者建議企業應當結合當地的地方性法律規章予以確定,防止超齡勞動者用工。

第三步:確定勞動合同期限

勞動合同期限是勞動合同的重點條款,對勞動合同期限的類型,法律規定了三種方式:固定期限、無固定期限和以完成一定工作任務為期限。實務中大多數企業對員工均採用一視同仁的態度,不加區分採用同一類型的勞動合同期限,導致單位用工成本的無端增加。

筆者建議,對勞動合同期限採用分類約定:普通員工一般採用固定期限,期限的長短可以按照工作崗位的需要確定;對專案類員工,如建築專案、軟體專案,可以採用完成一定工作任務為期限,但主要注意要明確約定工作任務完成的標準;對技術性或者管理型員工,可以採用無固定期限,建立員工和單位的長期關係,從而增強員工的忠誠度和企業對核心人才的吸引力。

同時對勞動合同期限需要建立監控體系,法律規定工作年限超10年和連續兩次訂立固定期限勞動合同,勞動者即享有訂立無固定期限的強制締約權,因此單位必須做好對勞動合同期限的監控工作,防止因操作不當,造成合同期限選擇中的被動局面。

第四步:約定試用期

試用期條款是勞動合同中的一項特殊條款,旨在約定一定時間作為勞資雙方相互考察的時間,對試用期的約定要注意三點:

一是試用期的期限,依據《勞動合同法》第19條規定了試用期的最長期限,如違反試用期最長期限,超期試用則依據《勞動合同法》第83條面臨賠償金罰則;

二是試用期的約定次數,19條第2款規定“同一用人單位與同一勞動者只能約定一次試用期”,對此條款企業容易產生誤解,認為試用期可以因崗位調換約定多次。確實勞動部《關於試行勞動合同制度若干問題的通知》第4條規定了試用期的隨崗約定,但新法優於舊法,《勞動合同法》第19條第2款對此作出了修訂,應當按照19條第2款的規定執行;

三、試用期內謹防出資培訓。依據勞動部辦公廳《關於試用期內解除勞動合同處理依據問題的復函》,“用人單位出資對員工進行各類技術性培訓,職工提出與單位解除勞動關係的,如果在試用期內,則用人單位不得要求員工支付該項培訓費用”。

第五步:工作地點彈性約定

工作地點的約定與員工社保關係、仲裁管轄、最低工資均有很大關系,我國實行勞動合同履行地優先原則,一般情況下是將工作地點作為勞動合同履行地對待。但實務中,因企業搬遷、辦公場所到期、員工外派、出差等多種因素,工作地點容易發生變動。這就需要在勞動合同中約定彈性工作地點。

彈性工作地點,一要求工作地點宜明確不宜模糊約定。實務中有些公司為了避免擅自變更工作地點的不利後果,採用模糊約定的方式,如將工作地點約定為“中國”、“中國北京”或者約定為“單位辦公場所及其委派的其他工作場所”、“職工自願服從公司工作地點的安排”等等,這類約定往往導致工作地點不明,在實際處理中,法院或者仲裁部門也會根據實際履行原則,以員工現有的工作地作為工作地點,從而使工作地點的模糊約定歸於無效;

二是工作地點宜面不宜點。工作地點是一個固定的點,但約定時可以作為一個面約定,如約定為“北京市朝陽區”,則單位在朝陽區內的變動,並未給員工造成不方便,則此種變動屬於履行勞動合同的變動,可以由單方自主決定。

三要求工作地點約定與崗位相結合。如對外勤員工單位銷售人員、採購人員等,這類勞動者的工作性質決定了其工作地點其需要在企業機構所在地以外的其他區域工作,以完成工作任務,因此,可以根據需要在勞動合同中約定:

工作地點為:公司所在地XX(省)市等,用人單位根據經營需要,可以對員工的工作地點在上述範圍內作合理調整,員工同意並承諾在以上範圍內服從公司的工作地點調整的安排

第六步:獨立崗位合同約定

崗位條款約定歷來是企業頭疼的一個問題,主要是崗位一旦約定,則企業調崗自主權受到限制,一旦調崗就必須和職工協商一致,極容易產生糾紛,對此筆者建議採用訂立單獨的崗位合同+競聘上崗規避崗位約定的風險。

具體的操作方法是將勞動合同期限分割為若干個崗位合同期限,崗位合同期滿,實行競聘上崗制度,如不能競聘上的,則重新調換崗位,重新訂立崗位合同。採用此種方式單位可以將崗位變更轉換為崗位合同的履行,避免了崗位變動的協商一致風險。

第七步:勞動報酬“三化”約定

一般來說,用人單位對勞動報酬有兩點要求:一是報酬的激勵性,建立階梯式報酬體系,利用勞動報酬強化激勵性;二是報酬的可控性,便於單位調整勞動報酬,控制勞動報酬成本。據此,筆者提出勞動報酬的“三化”方案。

勞動報酬結構多元化。勞動報酬總額是固定的,法律對勞動報酬的規制也僅僅是從足額及時發放的角度來要求,並未涉及勞動報酬結構。因此企業可以建立多元化的勞動報酬結構,即採用基本工資+績效工資+福利+年終獎+補貼的結構方式,並制定每類結構不同的支付辦法,如基本工資依據崗位確定,績效工資隨考核,福利以級別職位為准,年終獎將個人報酬與企業效益相結合,補貼作為企業的自由支配專案。

勞動報酬長期化。勞動報酬長期化的關鍵在於降低短期支付專案,加大長期支付專案。如年終獎、福利、補貼可以採用按年發放的方式,並將其發放與職工工作年限相結合,樹立職工長期工作的激勵,起到穩定職工隊伍,降低員工流失率,鞏固職工忠誠度的作用。

勞動報酬的制度化。勞動報酬是職工和企業關注的焦點,報酬的變化對企業影響極大,因此筆者建議企業建立勞動報酬支付辦法,實行勞動報酬的透明化管理。具體操作是將勞動報酬結構、支付方式、支付時間、支付依據、晉升規則、保密規定集中作為企業的一項規章制度,實現勞動報酬成本的可控性。

第八步:社會保險優化約定

社會保險是勞動法律關係中的一個重要內容,近年來隨著《社會保險法》的實行,五項社會保險總額占到企業工資成本的51%,社保成本成為企業關注的一項重要內容。尤其是社保征繳入稅後,企業在社保成本優化方面的需求就愈發強烈了。

社會保險風險重點也在於社保成本的優化,筆者認為對社保成本的優化可以從三個方面考慮:

1、社會保險繳費基數優化,社保繳費基數優化需要和工資結構相結合,採用短期工資降低、長期工資加大的方式降低社保繳費基數;

2、社保外包。目前一些人力資源服務公司均能提供社保代理服務,可以通過社保業務外包降低社保操作的人工成本;

3、商業保險補充。以工傷保險為例,工傷保險基金雖然可以報銷大部分工傷費用,但仍有幾項由企業本身承擔,企業可以通過商業補充保險免除企業的賠付責任。

這裏多說幾句,社保成本優化,很多人想了很多方法,其實最根本的舉措還在於優化企業的組織架構,形成“小團隊運作模式”。目前國內嘗試引入的做法是“眾包”模式,典型的如滴滴公司與滴滴司機、美團外賣與外賣小哥,既能保證業務順利運轉,又無須形成勞動關係,也就無所謂社保繳納的問題了。

第九步:違約賠償責任約定

從違約金的法律沿革來看,08年之前《勞動法》採用的任意違約金的約定方式,對違約金數額、約定情況均未限制。08年之後《勞動合同法》第25條採用限制違約金的立法方式,將違約金範圍限定在服務期違約金和競業禁止違約金兩個方面。

企業需要注意的是不能擴大違約金的適用範圍。因此不能在勞動合同中擴大違約金的適用範圍,否則可能導致無效條款,並承擔無效條款的法律責任。

對員工造成單位損失賠償,可以在勞動合同中約定損失計算條款處理員工給企業造成損失的賠償責任和員工違法離職造成損失責任。因員工給企業造成損失的賠償責任法律沒有明確規定,僅僅在《工資支付暫行規定》第16條予以認可,企業可以針對員工所在崗位及可能造成的損失約定該損失的計算辦法。員工違法離職造成的損失同樣可以採用提前做出損失計算的約定,通過損失計算條款確定員工賠付數額,以此作為企業追究員工損失賠償責任的依據。

第十步:競業禁止莫忽視

競業禁止是一把雙刃劍,即約束員工,也限制企業。對競業禁止的約定,單位的著力點競業禁止約束範圍和競業禁止的解除兩個方面。競業禁止是對職工就業的約束,約定應當明確,明確競業禁止的區域範圍、行業範圍,競爭性企業範圍。如因約定不明造成員工違反競業禁止協議,企業必然遭受無端損失。

競業禁止的解除在最高院《關於審理勞動爭議適用法律若干問題的意見四》(以下簡稱意見)中做出了明確規定,第八條規定了單位的默示解除,單位可以通過不作為方式即不支付競業禁止補償金滿三個月的,構成競業禁止的事實解除。這點主要針對單位對員工競業禁止態度的變化,如員工已無競業禁止的必要,則可以通過此種方式短期約束員工。

同時意見第九條規定了單位的單方解除權,單位可以在支付員工三個月競業禁止補償費用之後解除協議。本條同樣適用於已經無須競業禁止的員工,單位可以即時解除競業禁止協議,降低單位支出。

第十一步:規章制度指引性條款

在企業擬定的勞動合同中,一般都會設置規章制度指引性條款,如員工勞動報酬按照單位勞動報酬計發辦法確定、員工考核標準參照企業考核制度、員工上下班時間依據考勤制度確定。這些指引性條款實際是將規章制度作為勞動合同的一部分,但需要注意的是規章制度的適用效力。

規章制度與員工利益相關的條款其生效有三個前提:

一是規章制度經過民主程式制定。但這點在司法解釋四實行後有所鬆動,只要規章制度內容合法並向員工公示,就可以作為企業管理的依據;

二是規章制度必須經過公示程式,告知員工。對公示程式法律沒有明確規定,企業一般可以採用員工告知培訓並簽訂告知函的方式履行告知義務;

三是規章制度與勞動合同內容的衝突,勞動合同效力優先。這要求我們制定規章制度指引性條款必須審核勞動合同內容,不能出現與勞動合同衝突性條款。

第十二步:工作交接條款不可少

實務中員工離職管理中容易忽略的一個問題就是工作交接問題,勞資矛盾可能更直接地表現為工作交接的衝突,如員工拒絕交接工作、不交還工作工具、非法佔有公司財務。因此有必要在勞動合同中對工作交接提前做出約定。

對工作交接,主要規定在《勞動合同法》第五十條第二款:

勞動者應當按照雙方的約定,辦理工作交接。用人單位依照本法有關規定應當向勞動者支付經濟補償金的,在辦結工作交接時支付。

據此一方面用人單位可以約定“員工應當按照合同約定做好工作交接,不交接或者不完全交接,造成公司損失的,員工應當承擔損失賠償責任”;另一方面用人單位也可以以經濟補償金為條件,督促員工辦理工作交接。

第十三步:送達地址條款莫忘記

企業員工關係管理中送達是一個難題,企業的勞動合同、崗位薪資變動通知、解除通知、終止通知等諸多法律文書都須送達員工才能發生法律效力。

但多數企業忽略了對送達地址的約定,導致員工失聯後相關法律文書無法送達,最典型的就是形成“兩不找”的法律狀態,造成企業的法律隱患。

因此必須在勞動合同中明確約定“員工應當向企業提供準確的郵遞地址和聯繫方式,如郵遞地址和聯繫方式變動應當及時通知企業。員工郵遞地址和聯繫方式變動未履行通知義務的,企業按照原地址郵遞送達,無論是否退回均視為送達。因此造成的法律後果由員工負擔”。

免責聲明:本平臺不保證所提供資訊的精確性和完整性,內容僅供學習交流和參考,對任何人使用本資訊所引發的任何直接或間接損失均不承擔任何法律責任,我們旨在傳播美好。

本平臺文章版權歸原作者及原出處所有,若平臺發佈的內容涉及侵權或來源標記有誤,煩請告知,我們將根據要求更正或刪除有關內容。