家族企業控制權代際傳承方式

引言

根據萬得資訊數據顯示,剔除未披露的樣本,目前A股民營上市公司實控人及其一致行動人4266人的平均年齡為54歲,其中60歲以上的有701人,佔有效樣本比例的23%。(來源:《2020中國家族財富可持續發展報告》——建信信託)

以上數據反映出家族財富管理和傳承的重要性,而民營企業家對於上市公司控制權或管理權的轉移可以視為家族財富代際傳承的主要方式。

公司實際控制人將控制權轉移給家族內部成員,通常涉及內部協議無償轉讓和繼承等方式,本文將重點探討通過家族內部的股份(權)協議轉讓和繼承兩種方式實現上市公司控制權的代際傳承。

一、通過家族內部協議方式轉移控制權

典型案例一:

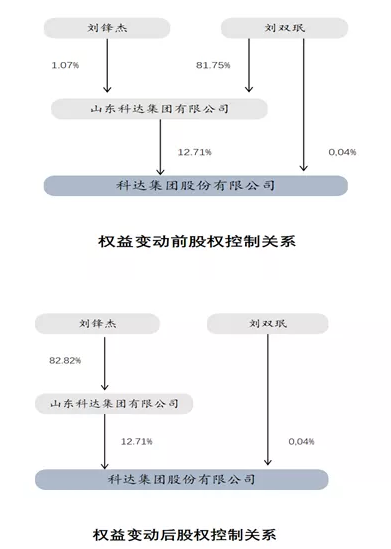

科達股份(現變更簡稱為:浙文互聯)於2019年1月13日晚披露實控人變更公告,2019年1月9日,劉鋒傑與劉雙瑉簽署《股權轉讓協議》,劉鋒傑以協議轉讓的方式無償受讓劉雙瑉所持有的科達股份第一大股東山東科達81.75%股權。股權轉讓完成後,劉鋒傑累計持有山東科達82.82%的股權,最終科達股份實際控制人由劉雙瑉變更為劉鋒傑。

權益變動前後的股權結構如下:

典型案例二:

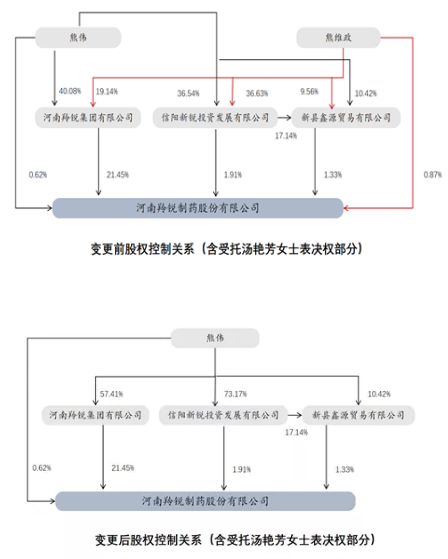

羚銳制藥於2021年4月27日發佈公告:2021年4月23日,羚銳制藥實際控制人熊維政與其子熊偉、熊氏文化簽署《股權轉讓協議》,熊維政將其所持上市公司控股股東羚銳集團17.33%股權轉讓給熊偉,將其所持羚銳集團1.82%股權轉讓給熊氏文化。同時,熊維政與熊偉簽署新銳投資《股權轉讓協議》,將所持新銳投資36.63%的股權轉讓給熊偉。值得注意的是,本次協議轉讓涉及的所有股權均為0元轉讓。

權益變動前後的股權結構如下:

1、家族成員協議無償轉讓股份(權)的性質

上述兩個案例中,轉讓方在股權轉讓時,一併將股東義務和企業經營的責任轉讓給了受讓方。例如劉鋒傑與劉雙瑉簽署《股權轉讓協議》中明確約定:“甲方在山東科達集團有限公司的權利義務自然失效,轉讓後由乙方按照變更後的出資比例享受權利,承擔義務,承擔債權、債務。乙方應當遵守公司章程及有關規定。”

雖然這種約定是將上市公司控制權和經營義務一併轉讓給受讓人,但其性質依然屬於單務合同,因此這種無償轉讓股份(權)協議的性質是贈與合同,只是在受讓人取得股份(權)的同時,與之不可分割的股東義務同樣也隨之轉移至受讓人。

2、家族內部無償轉讓股份(權)的行為可能成為債權人撤銷權行使的對象

在原《合同法》第74條的基礎上,《民法典》第539條、第540條規定,債務人以明顯不合理的低價轉讓財產、以明顯不合理的高價受讓他人財產或者為他人的債務提供擔保,影響債權人的債權實現,債務人的相對人知道或者應當知道該情形的,債權人可以請求人民法院撤銷債務人的行為。撤銷權的行使範圍以債權人的債權為限。債權人行使撤銷權的必要費用,由債務人負擔。

因此,如轉讓方對外負有債務,其無償轉讓股份(權)影響債權人的債權實現,該無償轉讓股份(權)的行為也可能成為債權人撤銷權行使的對象。

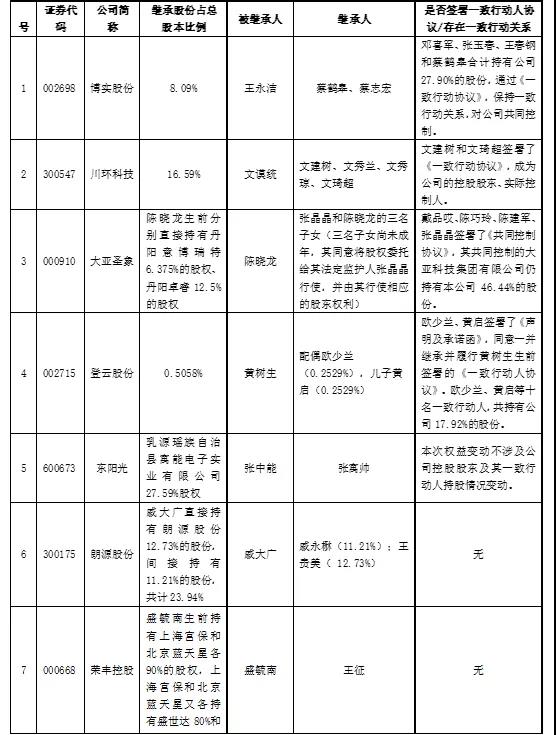

二、通過繼承取得公司控制權

股份(權)繼承屬於實際控制人變更中的非商業交易方式。筆者以“繼承”為關鍵字在“巨潮資訊網”對2020年1月1日起至2021年5月20日的上市公司(上海證券交易所、深圳證券交易所主板和創業板上市的公司)公告進行檢索整理,共有8家上市公司因繼承發生股份權益變動。並歸納出以下問題:

1、公司章程限制股東資格繼承條款的效力

(1)以公司章程為准,未備案不影響其限制繼承權條款的對內效力

洛陽高新技術產業開發區人民法院審理的韓招娣、程琳、程曉娟、程曉瑜訴被告洛陽富地輝煌置業有限公司法定繼承糾紛一案中【(2014)洛開民初字第313號】,法院認為被告方的股東會已經在2011年8月關於股權轉讓及修改公司章程決議中明確,股東去世後繼承人不得繼承其股權,該股東會的決議內容、表決方式、表決比例均不違反國家法律、行政法規,其決議內容應屬有效。據此,決議修改後的章程雖未備案,但備案並非章程修改的生效要件,股東的權利義務應當依此決議內容而定。

因此,繼承人能否取得股東資格,應以公司章程為准,章程未備案不影響限制繼承權條款對公司內部的效力。

(2)被繼承人去世後才修改公司章程的,新公司章程對已故股東及其繼承人不適用

根據《公司法》第75條規定:“自然人股東死亡後,其合法繼承人可以繼承股東資格;但是,公司章程另有規定的除外。”實踐中一些公司在制定章程時,並未對股權繼承問題予以限制。在部分股東死亡後,其他老股東無法對繼承人形成信任,意圖阻卻股權繼承尤其是股東資格繼承,並修改公司章程,限制股權繼承。例如在陶某乙訴上海良代公司股東權糾紛案中【(2006)滬二中民三(商)終第243號】,法院認為,新章程是在發生股權繼承糾紛後才作出修改的,不能適用於該股權的繼承,應當適用繼承發生時有效的公司章程,而當時有效的公司章程並未對股權繼承進行任何限制。因此,在這種情況下,新的公司章程不適用於已故股東及其繼承人。

(3)公司章程限制股份(權)繼承條款的邊界

對於有限責任公司而言,《公司法》規定可以通過公司章程排除“股東資格”的繼承,即股權中的人身權利。為了保護有限責任公司的人合性,有限責任公司章程限制或排除股東資格繼承的,往往會得到法院的尊重。

只不過公司章程只能排除股權所附帶的人身權利,一般無法排除股權所附帶的財產性權利的繼承,無論公司章程有無規定,繼承人都應當繼承股權對應的財產性權利,這種財產性權利往往通過公司減資回購或其他股東購買股權等方式實現。

對於上市公司而言,根據《上市公司治理準則(2018修訂)》第7條第2款規定,上市公司章程、股東大會決議或者董事會決議等應當依法合規,不得剝奪或者限制股東的法定權利,亦不應允許通過公司章程限制《民法典》賦予繼承人依法繼承上市公司原股東的財產性權利。結合該準則第7條第1款判斷,股東的權利邊界由法律與公司章程共同劃定。

例如,紫金銀行(601860)和中國神華(601088)兩家由國資實控的上市公司對股份的繼承做了明確限制,要求董事會審批或者禁止未成年人繼承股份,但實踐中絕大多數上市公司都會在公司章程中明確允許股東繼承人可以繼承股份,即上市公司股份可以自由繼承是慣常做法,即使對股份的繼承作出限制,繼承人也有權取得股份對應的財產權益。

2、如遺產中含限售股,繼承後是否不再受到限制?

如果被繼承人持有的股票限售原因是股份的來源特殊,例如股改限售股、首發限售股等,那麼即使通過繼承這種非交易轉讓股份的方式也不改變該股份的限售股性質。

如果被繼承人持有的股票限售原因是股東身份特殊,如遊族網路(002174)原實際控制人林奇先生持有的高管鎖定股,則根據《公司法》第141條規定,“公司董事、監事、高級管理人員在任職期間每年轉讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數的百分之二十五”,這種情況下在繼承人不具備該等特殊身份且不存在其他法定的特殊身份時,其繼承的股票不再受到限制。

中國證券登記結算有限責任公司發佈的《證券非交易過戶業務實施細則(適用於繼承、贈與、依法進行的財產分割、法人資格喪失等情形)》第2條明確規定:“因發生證券繼承、贈與、依法進行的財產分割、法人資格喪失等情形之一涉及證券持有人變更的,作為過出方和過入方可以申請辦理非交易過戶登記。”

因此,因原股東身份特殊而限售的股份可以因發生繼承而不再受到限制,繼承是非交易過戶的股份權益變動方式,即不通過場內或場外交易的形式,完成股票的所有權在過出方和過入方之間的過戶。

3、一致行動協議在股份(權)繼承中的作用

股份(權)法定繼承意味著上市公司既有的所有權、控制權與經營權的格局重構。根據《上市公司收購管理辦法(2020)》第83條規定,一致行動是指投資者通過協議、其他安排,與其他投資者共同擴大其所能夠支配的一個上市公司股份表決權數量的行為或者事實。在股份(權)繼承確認之後,公司還需要在繼承人的努力下重新建立公司治理體系中家族成員與非家族成員之間的合作關係。

上述八家上市公司繼承案例中,有六家上市公司簽署了《一致行動人協議》或重新形成一致行動關係,以保障繼承人持續穩定地控制上市公司。儘管《上市公司收購管理辦法(2020)》明確規定了幾類近親屬之間的法定一致行動關係,但是為增強控制權的穩定性,繼承人股東之間仍應簽署完備的《一致行動協議》,確認一致行動關係,明確彼此的權利義務關係,以便保證公司的實際控制權不發生變更,增強控制權穩定性。

4、遺產管理人和遺囑信託在股份(權)繼承中的作用

上述八個案例中,有兩個案例涉及未成年人繼承上市公司股份。從控制權代際傳承的角度看,如果發生股份繼承和分割,即便各方可以訂立一致行動協議,仍然無法完全防止某一方作出對其所擁有股份的處分,那麼本來家族具有的控股地位可能喪失。在繼承人尚未成年時,可能存在繼承人的監護人濫用監護權等風險,或者存在多個繼承人時,產生繼承糾紛。因此可以通過選聘專業的遺產管理人或者設立遺囑信託的方式來規避其風險。

遺產管理人:《民法典》第1145條至第1149條首次明確規定遺產管理人制度,在遺產管理人的選任、指定、職責、民事責任和報酬五個方面,構建了遺產管理人制度的框架,在立法層面上為遺產的處理提供了明確的法律途徑和法律保障。遺產管理人制度能夠妥善處分股份(權)繼承問題,更好地維護繼承人和被繼承人的合法權益,以減少因繼承而產生的糾紛。

雖然遺產管理人對原來的繼承法制度進行了重大突破,但繼承過程中涉及的具體問題較為複雜,因此上市公司原控股股東或實際控制人應提前做好股份權益安排,對遺囑內容應進行細化和明確,才能最大程度避免股份權益繼承產生的糾紛,引起上市公司控制權的爭奪紛爭。

遺囑信託:《民法典》在繼承編第1133條第4款中規定:“自然人可以依法設立遺囑信託”。遺囑信託並非是《民法典》引入我國法律體系的全新概念,此前《信託法》第8條和第13條第1款已對遺囑信託的設立作出原則性的規定:書面形式包括信託合同、遺囑或者法律、行政法規規定的其他書面檔等;設立遺囑信託,應當遵守繼承法關於遺囑的規定。(《繼承法》已經失效,應當遵守《民法典》關於遺囑的規定。)

將股份信託納入未成年人繼承之中,受託機構根據上市公司原控股股東或實際控制人(委託人)的要求,在其去世之後為尚未成年的繼承人集中管理、處分較為分散的股份,以保障上市公司的市值和股權結構穩定在其去世之後不會因為繼承等事宜受到較大的波動。

三、協議轉讓與繼承取得上市公司股份權益的比較

1、未成年人能否受讓/繼承股份(權)?

協議轉讓:《公司法》沒有對股東的行為能力作出明確要求,對於無民事行為能力人及限制行為能力人成為股東法律並沒有限制。根據2007年6月25日國家工商行政管理總局在《關於未成年人能否成為公司股東問題的答復》(工商企字〔2007〕131號)明確答復到:《公司法》對未成年人能否成為公司股東沒有作出限制性規定。未成年人可以成為公司股東,其股東權利可以由法定代理人代為行使。因此,未成年人可以受讓上市公司股份。

繼承:未成年人可以通過繼承取得上市公司的股份。在辦理過戶手續時,根據《中國結算深圳分公司證券非交易過戶業務指南》第16條的規定,涉及無民事行為能力人或限制民事行為能力人(如未成年人),其監護人要求將遺產登記在監護人名下,且證券權屬證明檔未明確說明的,還需要提供證明監護人身份的證明檔和監護人關於代為保管遺產的相關聲明。

2、受讓人/繼承人是否應當承擔上市公司原股東的出資責任?

若上市公司原股東存在出資瑕疵或抽逃出資等情形,根據《最高人民法院關於適用〈中華人民共和國公司法〉若干問題的規定(三)》(2020修正)第13、14條的規定,公司及其他股東有權要求其全面履行出資義務或返還出資本息;公司債權人有權要求其在未出資或抽逃出資本息範圍內,對公司債務不能清償的部分承擔補充賠償責任。

在出資瑕疵或抽逃出資等情形尚未糾正時,原股東即已將股份(權)轉讓給其他家族成員或發生繼承的情形,原股東所應負的出資義務並不隨股份(權)轉讓或被繼承而消滅。

協議轉讓:參照《最高人民法院關於適用〈中華人民共和國公司法〉若干問題的規定(三)》(2020修正)第18條,受讓人如果知道或者應當知道原股東存在出資瑕疵或抽逃出資等行為,其應就原股東的出資義務、公司債務的補充賠償責任承擔連帶責任。

繼承:在承擔責任限額問題上,繼承與協議轉讓有所不同,根據《民法典》第1161條,繼承人以所得遺產實際價值為限清償被繼承人依法應當繳納的稅款和債務。超過遺產實際價值部分,繼承人自願償還的不在此限。繼承人放棄繼承的,對被繼承人依法應當繳納的稅款和債務可以不負清償責任。

3、能否排除有限責任公司其他股東的優先購買權?

協議轉讓:實踐中不乏通過協議轉讓作為上市公司股東的有限責任公司的股權的方式,來變更上市公司實際控制人。而對外轉讓有限責任公司股權應考慮股東優先購買權對控制權傳承的影響因素。

無償轉讓股權是否適用優先購買權制度,筆者認為,《公司法》優先購買權的規定是為保護有限責任公司的人合性,並未將“無償對外轉讓”排除適用,同時,對公司而言,無償轉讓股權與有償轉讓股權在法律效果上並無不同,轉讓是否支付對價僅影響轉讓方與受讓方的利益分配。因此,即便是無償的股權轉讓,亦存在破壞有限責任公司人合性的風險,因此無償股權轉讓亦應當考慮其他股東優先購買權。

繼承:《最高人民法院關於適用《中華人民共和國公司法》若干問題的規定(四)(2020修正)》第16條明確規定,有限責任公司的自然人股東因繼承發生變化時,其他股東主張依據《公司法》第71條第三款規定行使優先購買權的,人民法院不予支持,但公司章程另有規定或者全體股東另有約定的除外。

因此,在繼承中,原則上不適用有限責任公司中的優先購買權制度,但公司另有章程規定或全體股東另行約定的除外。

免責聲明:本平臺不保證所提供資訊的精確性和完整性,內容僅供學習交流和參考,對任何人使用本資訊所引發的任何直接或間接損失均不承擔任何法律責任,我們旨在傳播美好。

本平臺文章版權歸原作者及原出處所有,若平臺發佈的內容涉及侵權或來源標記有誤,煩請告知,我們將根據要求更正或刪除有關內容。