打聽同事工資竟被“炒魷魚”?公司這麼做到底合不合法?

近日,“打聽同事工資被開除了”這一話題登上了微博熱搜。這位“打聽者”自述在互聯網公司上班,因為加班跟同事差不多,便在辦公場所詢問同事工資。結果,沒等到同事正面回復,等來的卻是公司HR關於辭退和“賠償什麼的正常給”的通知,當事人心生委屈。

那麼,

同事之間的工資

真是“不能說的秘密”嗎?

企業與職工的觀點截然不同。

企業認為,禁止打聽同事工資是從保護職工隱私、防止互相攀比等角度考慮,打聽工資也會給企業管理帶來困擾。

而有職工則認為,出於好奇或者同工同酬考慮,或者就是隨便問一問,這也不行嗎?

對此,廣州市工會法律服務律師團成員的劉玉芳律師將以案釋法,與大家一起來聊聊“打聽同事工資被開除了”是否合法合情合理?

焦點一:打聽同事工資,屬於嚴重違反企業規章制度嗎?

《勞動合同法》第三十九條第二項規定:勞動者嚴重違反用人單位的規章制度的,用人單位可以解除勞動合同。

劉玉芳:時下,一些企業會建立薪酬保密制度,讓職工簽訂薪酬保密協議,約定職工對薪酬資訊負保密義務,以防止同事之間打聽工資。對此,法律沒有明確禁止。

上述事例中,如果公司以職工行為嚴重違反規章制度為由解除勞動合同,職工不服提起勞動仲裁,即使雙方明確約定了打聽同事工資的情形屬於嚴重違反規章制度,那麼規章制度的制定是否經過民主程式、是否違反法律規定、是否違反基本公平等,均是需要考量的因素,公司規章制度亦有不被采信的可能。

當然,如果雙方原本沒有此約定,公司仍以打聽工資屬於嚴重違反規章制度為由,與職工解除勞動合同,那其合法性就更難被認定。

焦點二:打聽同事工資,屬於給企業造成重大損害的情形嗎?

《勞動合同法》第三十九條第三項規定:勞動者嚴重失職,營私舞弊,給用人單位造成重大損害的,用人單位可以解除勞動合同。

劉玉芳:上述事例中,職工打聽同事工資並沒有任何惡意,難以表明其存在嚴重失職、營私舞弊的行為,公司也難以證明此行為已經給其造成重大損害。所以,如果公司以此為由解除勞動合同,是不成立的。

焦點三:公司“炒人”只要肯給賠償,職工就必須“走人”嗎?

《勞動合同法》第四十八條規定:用人單位違反本法規定解除或者終止勞動合同,勞動者要求繼續履行勞動合同的,用人單位應當繼續履行;勞動者不要求繼續履行勞動合同或者勞動合同已經不能繼續履行的,用人單位應當依照本法第八十七條規定支付賠償金。

劉玉芳:上述事例中,涉事公司HR辭退職工的同時願意賠償,說明公司知道炒人之舉是違法的。但“有錢不一定能任性”!如果勞動合同有可能履行,職工有權要求公司繼續履行,公司應當繼續履行。另外,職工患病或者非因工負傷,在規定的醫療期內或者女職工在“三期”內等特殊情形下,如果公司違法解除勞動合同,而職工要求繼續履行的,則被有關機構裁決繼續履行的可能性非常大。

劉玉芳表示,相互尊重和協商,才能促進勞資關係更和諧。

密薪制有違“同工同酬”?

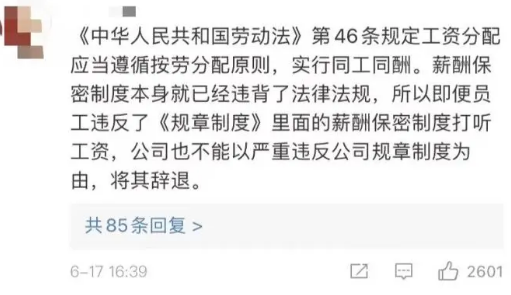

除了對開除懲罰過重表示質疑,有網友還質疑:薪酬不透明就無法知道自己與同崗位同事的工資差異,這與勞動法規定的“同工同酬”相違背。

我國勞動法明確規定,工資分配應當遵循按勞分配原則,實行同工同酬。

此前,有媒體曾報導一例員工因打聽工資被開除的案例,法院認為,雖然勞動法沒有明文規定勞動者的收入是否應當公開,但公司規章制度中“對員工個人收入情況實行保密”的做法與勞動法中同工同酬的規定相悖。

由此,法院認為公司的行為構成違法解除勞動關係,判令公司向被開除員工支付經濟賠償金。

從法律的角度,不止一位律師表示,勞動法中的確有關於同工同酬的原則性規定,但同工同酬與薪資“背靠背”,並不必然衝突。

“同工同酬並不等同於同一崗位的勞動報酬絕對相等。”

北京德翔律師事務所主任、北京市律協民法專委會副主任安翔說,每個員工在學歷、能力等方面存在差異,用人單位可以根據每一個勞動者的勞動技能給公司創造的價值,結合本單位的生產經營特點和經濟效益情況,在合法範圍內自主確定工資分配方式和工資水準。

普法君通過檢索中國裁判文書網也發現,一些生效判決書明確顯示,同工同酬是指用人單位對於從事相同工作,付出等量勞動且取得相同勞績的勞動者,應支付同等的勞動報酬。這一分配原則具有相對性。

專家認為,實踐中,可能因為案件具體細節差異,以及法院的地域、級別不同,同案不同判的情況亦有發生。

而對於公司與員工約定薪資保密,安翔認為,沒有任何法律對這一約定進行禁止,“用人單位有權利在勞動合同或規章制度中約定相應的條款,密薪制本身並不違法。”

同時,律師表示,僅以口頭告知勞動者打聽薪酬屬於嚴重違紀,並以此為由解除合同,不符合法律的相關規定。安翔明確,相關的規章制度應該符合三個標準:依據民主程式制定、不違反法律法規、依法向勞動者進行告知。

“如果符合這三個條件,或者在協議中,比如保密協議、勞動合同的正文條款中有這類內容,那麼該約定本身有效,以此為依據對員工進行處理是合法的,現實案例也支持這樣的標準。”安翔說。

免責聲明:本平臺不保證所提供資訊的精確性和完整性,內容僅供學習交流和參考,對任何人使用本資訊所引發的任何直接或間接損失均不承擔任何法律責任,我們旨在傳播美好。

本平臺文章版權歸原作者及原出處所有,若平臺發佈的內容涉及侵權或來源標記有誤,煩請告知,我們將根據要求更正或刪除有關內容。