一句話損失60億!合同你還敢隨意簽嗎?

先問大家一個問題,對6000000000元(60億元)人民幣,是什麼概念?

100張100元(1萬元)新版人民幣的厚度約為0.9釐米,照此推算,60億元摞在一起大概有540米左右,這一高度甚至比東莞最高建築國貿大廈還要高出120餘米。

如果按照3.5%的年利率,60億元如果存進銀行,每年的利息就有2100萬元……

然而有人竟然因為一句話,就損失掉了60多億元。

老闆,你可以不懂法,但不能沒有法律意識。一句話損失60多億元,是否膽寒?

當福建前首富、新華都董事長陳發樹,獲知最高法院再次開庭審理其與雲南紅塔集團法律糾紛及調解失敗的結果時,不免會感到北京入冬之後的陣陣寒意。

時間回到2013年4月27日,那天最高法院一審公開審理,駁回陳發樹投資雲南白藥股權糾紛案訴訟請求。已經陷入4年僵局的陳發樹在該案中,依然毫無進展。這個標的最大、拖的時間長、首富告壟斷國企等一系列標籤式特點的案子,至今仍是法學界的典型案例,被稱為企業版的“秋菊打官司”。

該案同時也被業內稱為新中國成立以來“國內最大的股權糾紛案”。

1、案件回顧

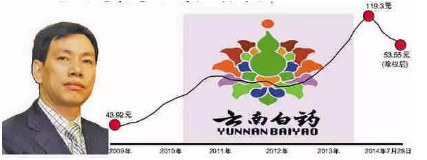

2009年,為回應相關部門“煙草企業退出非煙投資”的要求,陳發樹與雲南紅塔集團簽訂《股權轉讓協議》,陳發樹以22億元收購雲南紅塔集團持有的雲南白藥約6581萬股,占公司總股本的12.32%。在轉讓協議生效之日起5個工作日內一次性以貨幣方式全部支付給紅塔集團。

在陳發樹笑容滿面大筆一揮簽訂那份協議時,他根本沒想到協議裏有一個對方挖的一個坑,一個讓他摔得頭破血流並為一場歷時數年的訴訟埋下伏筆的大坑,那個坑坑就是:“如本協議得不到相關有權國有資產監督管理機構的批准,甲方(紅塔集團)應及時通知乙方(陳發樹),並將乙方支付的全部款項不計利息,退還給乙方,甲乙雙方互不承擔違約責任。”

2011年12月份,陳發樹越想越不對勁,便向雲南省高院遞交《民事起訴狀》,正式起訴紅塔集團。2012年1月17日,紅塔集團主管單位中國煙草總公司以“為確保國有資產增值保值,防止國有資產流失”為由,不同意上述股份轉讓。

2012年12月28日,雲南省高院對此股權糾紛案作出一審判決,駁回陳發樹投資雲南白藥股權的訴訟請求。陳發樹不服,於2013年2月份向最高人民法院提起上訴。2014年7月23日上午,最高人民法院落槌宣判,撤銷此前雲南高院作出的民事判決,紅塔集團自判決生效之日起10日內向陳發樹返還22.076億元本金及利息,利息標準按同期人民銀行貸款利率計算計算。

據悉,經過數次利潤分配,紅塔集團目前所持雲南白藥股權數已增至8555萬股,按雲南白藥7月25日收盤價52.99元計算,價值達45.34億元。在2013年12月5日,其收盤價更是漲到79.2元,以總股本6.94億計算,訴訟涉及的12.32%,股份價值彼時約67.76億元。

後來陳發樹向最高法提起再審申請,但再審申請也被駁回了。

2、法律人評:陳發樹的學費

這個案子,陳發樹之所以慘敗,罪魁禍首是“協議需要相關有權國有資產監督管理機構的批准”的條款。合同的生效還得相關部門的批准,主動權完全掌握在別人手裏,我可以讓它生效,也可以讓它不生效,人為的因素無比的大,這不明擺著坑死人不償命嗎,不少人都認為這是近年度最坑人的條款了。

不過,在中國人民大學商法研究所所長劉俊海教授看來,這是陳發樹一方在打民企的悲情牌。

劉俊海教授認為,遇到法律糾紛,一碗水端平,跟所有制沒有關係。不能說為了國有資產保值增值,就要保護國企判國企官司贏,也不能說非公經濟是國家重點扶持的,應該重點保護民營企業判民企贏。大家不要打所有制的牌,在法律上都是平等的主體。

“這個案子其中讓陳發樹反思的就是合同。一審陳發樹敗訴,二審和解也失敗,為什麼他這麼被動?”在劉俊海看來,這只因合同中的一條內容:“如本協議得不到相關有權國有資產監督管理機構的批准,甲方(紅塔集團)應及時通知乙方(陳發樹),並將乙方支付的全部款項不計利息,退還給乙方,甲乙雙方互不承擔違約責任。”

3、這份不給力的合同如何來?

劉俊海說,當年記者問時任新華都總裁唐駿,唐駿告訴記者,整個合同他看了十分鐘,覺得沒問題,也沒讓律師參與,就交給老闆陳發樹簽字。

“陳發樹怪責紅塔集團,更需要反思自己,你請來的打工皇帝是法學教授嗎?是資深律師嗎?”劉俊海認為,民營企業家要加強法律風險防範意識,切實提高法商,讓專業的人幹專業的事。

“陳發樹先生應當從這個案子中吸取教訓,雖然損失很大,相當於為獲取法律知識交了一筆學費。儘管這筆學費交得高了點。”劉俊海說。

李嘉誠說:沒有律師的意見,我不敢在合同上簽字。離開律師,我什麼也做不了!

這位企業家與李嘉誠之間的差距,或許就隔著一個專業律師!

4、合同審核的重要性

防範法律風險的最好途徑就是聘請專業律師來把關(法律顧問、方案設計、擬定合同、參與談判等),讓專業的人做專業的事,最大程度降低經營風險。有時候一個看似很普通很熟悉的合同裏面卻暗含風險。

如果陳發樹在與紅塔集團簽訂協議前,能讓律師審查一下,把要得到相關有權國資監管機構批准後方能實施的這一條款去掉,即使不能去掉,律師巧妙地給它加上時間限制和條件約束,那麼,一切將會改寫。

有時候,合同相對方提出的,看似公平的條款,實際上很有可能是對方對某些法律問題的規避;己方提出的,在業務上很有利的條款,實際上很有可能存在重大的法律隱患。因此,企業除了提高人員素質,提高經營管理水準外,聘請有合同法律知識和業務能力的律師做法律顧問,是企業減少經營風險的必要措施。

免責聲明:本平臺不保證所提供資訊的精確性和完整性,內容僅供學習交流和參考,對任何人使用本資訊所引發的任何直接或間接損失均不承擔任何法律責任,我們旨在傳播美好。

本平臺文章版權歸原作者及原出處所有,若平臺發佈的內容涉及侵權或來源標記有誤,煩請告知,我們將根據要求更正或刪除有關內容。