未成年人打賞主播的錢是打水漂了嗎?看律師怎麼說

導讀:近期,媒體報導了12歲孩子利用父母手機給主播打賞7萬元的新聞,引起廣泛關注。

未成年人給主播打款追回資金需要提供什麼樣的證據?有沒有先例?法律上應當如何認定?

本文為關注此事的讀者指點迷津,對追回未成年人充值打賞款項提供相應的實務建議。

近期,21世紀經濟報導記者報導了一則12歲孩子利用父母手機給主播打賞7萬元的新聞,被讀者廣泛關注。

家住河北農村的農民王長富(化名)兒子王旭(化名)的學校從2月17日開始上網課,於是王長富就把妻子的手機給王旭用來視頻上課。結果,2月18日到2月28日期間,王旭在上課間不斷打賞一個酷我音樂平臺上的直播間主播,總共消費了7萬元,其中給一個男主播打款4萬-5萬元。

王長富認為,王旭是未成年人,短時間內進行巨額打賞已經遠遠超出自己的智力和能力水準,因此想要酷我音樂返還這部分打賞資金。

但與酷我音樂平臺取得聯繫後,對方表示需要提供一系列證據,包括監控視頻,證明每一次都是未成年人本人在消費。而且即便能提供監控,也只能返還20%的費用。

圖片來源/ 圖蟲創意

未成年人給主播打款為何追回資金這樣難?需要提供什麼樣的證據?有沒有先例?法律上應當如何認定?

21世紀經濟報導記者就這些問題邀請上海尚公律師事務所高級合夥人趙志東律師撰文,為關注此事的讀者指點迷津,下文為趙志東律師的評述文章。

伴隨直播行業的興起,未成年人打賞主播的新聞屢見報端。造成這一問題頻現有未成年人自身約束力、家長看管不到位、直播平臺打賞機制的缺陷等方面的原因,導致未成年人父母、直播平臺在劃分各自責任時各執一詞,引發了大量民事糾紛。

本文將對直播平臺充值及打賞主播的性質認定、未成年人充值打賞的法律效力展開分析,並分析研究目前法院裁判文書反映出的法官判決的邏輯,並對追回未成年人充值打賞款項提供相應的實務建議。

一、直播平臺用戶充值

及打賞主播的法律性質界定

1.平臺充值的法律性質

在界定打賞主播的法律性質之前,有必要首先對直播平臺用戶在平臺充值的法律性質進行分析。

直播平臺用戶打賞主播的標的物是平臺的虛擬禮物,用戶通過手機等工具在直播平臺上充值虛擬貨幣兌換虛擬禮物,再打賞給主播。

像酷狗直播的星幣、鬥魚直播的魚翅魚丸、快手平臺的快幣、虎牙直播的虎牙幣,都屬於平臺自行設置的能在平臺內使用的虛擬貨幣。

這些虛擬貨幣是平臺用戶購買獲得,也就是平臺用戶支付價款後,直播平臺交付虛擬代幣,這種法律關係具有買賣合同的典型特徵。

雖然說買賣合同的標的物一般都是有體物,但在互聯網出現之後已不局限於此,虛擬貨幣、遊戲帳號、遊戲裝備這些網路虛擬財產也可以納入到買賣合同的標的物之中。所以,用戶在直播平臺充值的行為,應當認定為買賣合同關係。

圖片來源/ 圖蟲創意

2.打賞主播的法律性質

關於打賞主播行為的法律性質,目前存在分歧,主要有兩種觀點。

一種認為用戶打賞主播是一種服務合同關係。服務合同,就是指全部或者部分以勞務為債務內容的合同。在網路直播中,主播提供直播內容就是一種勞務,而平臺用戶的打賞行為支付上述勞務的對價。

另一種觀點認為用戶打賞主播是贈與合同關係。贈與合同,是贈與人將自己的財產無償給予受贈人,受贈人表示接受贈與的合同。贈與合同是典型的單務與無償合同,贈與人負有給予財產的義務,而受贈人對所受贈與無需支付對價。

服務合同和贈與合同重要區別之一是所負擔的義務是否構成對價,服務合同構成是構成對價,而贈與合同顯然不需要。

主播的直播內容並非具體確定,通常而言,主播可以自行決定直播安排,對直播時間、直播內容、互動方式都有著絕對的、不受平臺用戶約束的決定權。

而平臺用戶對打賞有著絕對的控制權,可以自主決定是否打賞、對哪位主播進行打賞、打賞多少禮物。

所以無論是主播還是平臺用戶,都沒有受到服務合同約束的意思表示。而平臺用戶的打賞行為也不一定是主播直播的對價,同樣看一場直播,有些用戶巨額打賞,也有些用戶從不打賞,如果將打賞主播行為認定為服務合同關係,顯然具有邏輯上的缺陷。

將用戶打賞主播認定為一種贈與合同關係,符合平臺用戶、主播的預期,也更符合目前網路直播規制的法律實踐。

二、未成年人充值打賞的法律效力

根據《中華人民共和國民法總則》的規定,不滿八周歲的未成年人為無民事行為能力人,無民事行為能力人實施的民事法律行為無效。

八周歲以上的未成年人為限制民事行為能力人,限制民事行為能力人實施的純獲利益的民事法律行為或者與其年齡、智力、精神健康狀況相適應的民事法律行為有效;實施的其他民事法律行為經法定代理人同意或者追認後有效。

對於不滿八周歲的未成年人,在直播平臺上進行充值並打賞主播的行為一概無效。

而八周歲以上的未成年人充值打賞的行為效力待定,根據上述規定並不意味著可以完全由法定代理人決定是否同意或者追認行為的效力。

未成年人充值打賞的行為是否有效,主要取決於未成年人年齡大小、充值打賞的金額、是否經過法定代理人的同意或追認等因素。

未成年人可以自主決定打賞一定金額,但如果超出了與其年齡、心智不相符合的界限,則法定代理人可以決定是否同意或追認。

對於之前報導的12歲孩子充值近7萬元打賞主播,則明顯超出了與12歲孩子的心智相適應的民事行為能力,其父母有權決定不予同意或追認。

如果父母對於不滿八周歲的未成年人充值打賞的行為不予追認,則未成年人與直播平臺之間的買賣合同、未成年人與主播之間的贈與合同都不具備法律效力,屬於無效合同。但同時考慮到家庭監護的責任,會在未成年人充值打賞的總價款扣除一定比例再返還。

三、舉證難成為追回未成年人打賞的

最大絆腳石——對法院裁判文書的分析

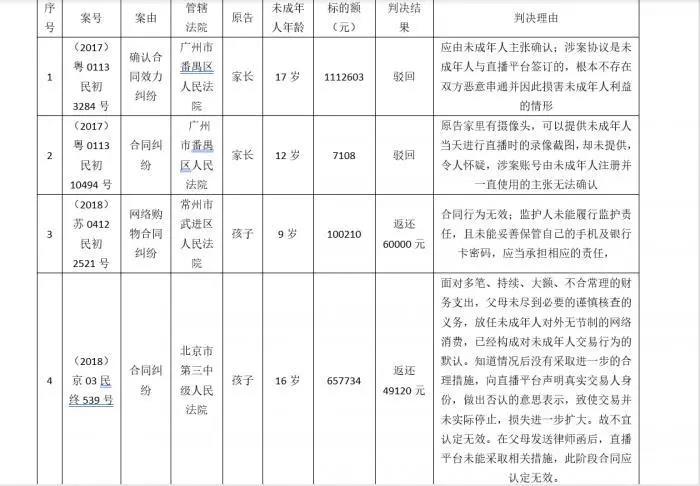

在中國裁判文書網上搜索法院審理未成年人打賞的案例,通過搜索“未成年人”、“打賞”、“主播”等關鍵字,查詢到5起案例,具體情況如下:

分析以上案例,能夠得出如下幾點:

1.案件性質差異

法院將這一類案件定性存在差異,有合同糾紛(具體為網路購物合同糾紛)、確認合同效力糾紛、財產損害賠償糾紛,甚至同一法院的定性也存在差異,如廣州市番禺區人民法院分別定性為確認合同效力糾紛、合同糾紛。

2.提起訴訟主體差異

提起訴訟的主體分為兩種,一是家長提起,二是由孩子提起,家長以法定代理人的身份參與訴訟。這兩種方式直接造成了案件定性的差異。

如果由家長作為原告,案件就是確認合同效力糾紛、財產損害賠償糾紛;

如果由孩子作為原告,則因為主張是由孩子充值購買並對主播進行打賞,那這類案件就會被認定為買賣合同(網路購物合同糾紛實質上還是買賣合同)。

3.被起訴的主體都是直播平臺

根據之前分析,用戶在直播平臺充值的行為是買賣合同關係,用戶打賞主播的行為是贈與合同關係,家長可以對上述兩種合同關係都不予追認。

但在訴訟實踐中,提起訴訟要求有明確的被告,相較於主播平臺的經營者可以通過《平臺用戶協議》等管道確定,主播的真實身份資訊就難以獲得,這就使得無論是家長還是孩子提起訴訟,都不會將主播作為被告。這也就使得上述案例中,所有被告都是直播平臺的經營者。

4.未成年人年齡、充值金額對判決的影響

同等條件下,未成年人年齡越小,就意味著心智發展越不成熟,判決返還的可能性也就越大。

比如第3個案例中的未成年人是9歲,最後判決返還的比例是六成左右,而第4個案例中的未成年人是16歲,最後判決比例不到一成。充值金額如果過小,則法院會傾向於認定不存在雙方惡意串通並因此損害未成年人利益。

比如第2個和第5個案例中,未成年人充值打賞的金額都沒有超過一萬元,最終都被法院判決駁回。

5.未成年人充值打賞的舉證責任在於原告

大多數未成年人充值遊戲、打賞主播使用的都是父母手機和帳號,考慮到未成年人充值打賞的行為一般發生在家裏,而家裏一般不會安裝監控設備,無法拿出證明是由未成年人充值打賞的直接證據,這也是很多案件中家長無法追回退款的原因,上述未追回款項的案例即屬於此。

而在有追回款項的案例中,第3個有監控資料予以證實,另外證據還包括接處警工作登記表、快手帳號充值帳單、主播資訊、銀行帳單流水、支付寶帳單及原、被告雙方的當庭陳述等,法院認定未成年人與直播平臺形成網路購物合同。

而第4個案例是未成年人身處國外,註冊直播平臺帳號的地址在國外,未成年人及家長護照中的出入境記錄顯示:註冊該帳號當日,未成年人在國外,家長在中國境內。未成年人陳述與出入境記錄情況相符,另外結合涉案帳號內顯示的互動過的主播的個人情況及打賞和收賞記錄亦可以與未成年人陳述相互印證,以及提供的微信截圖則記錄了家長發現未成年人購買在平臺充值的過程,法院認定已經形成了相對完整的證據鏈,足以證明未成年人系涉案帳戶的註冊和使用者。

6.家長應當承擔監護責任

家長不僅在生活學習上負有對未成年人進行照看、教育的法定義務,同時在未成年人對外進行網路消費等社會活動中,也負有管理、監督的法定義務。

家長不能妥善保管自己的手機及帳戶資訊,也不能在孩子玩手機時予以管教,是未能履行監護責任的體現,應當對未成年人網在直播平臺充值並打賞的民事行為承擔相應的責任。這個責任比例由法院根據案件具體情況進行認定。

四、對追回未成年人充值打賞款項的建議

圖片來源/ 圖蟲創意

根據上述的分析,建議發生未成年人打賞主播的事情在發生時,家長維權時,首先應當儘快聯繫直播平臺,反映事實情況,根據直播平臺的要求提供相應證據。

直播平臺的證據要求一般都會比較苛刻,如果根據其要求無法提供相應證據或提供證據後無法獲得賠償的,考慮向消費者協會、互聯網調解平臺等反映訴求,通過協會或平臺主持調解的方式達成和解。

如果滿足其他情節,如主播涉嫌誘騙未成年人充值打賞可能涉嫌詐騙的,可向公安機關報案。此階段要注意保留與直播平臺及各方的相關溝通證據,以備將來無法獲得退款而可能的訴訟需要。

在通過上述方式無法獲得預期退款時,家長收集掌握的證據,考慮向法院提起訴訟。結合上述對法院判決的分析,建議以孩子的名義向直播平臺經營者提起合同糾紛之訴,此時家長可以作為孩子的法定代理人參與到訴訟之中。

古羅馬有一句法諺:舉證之所在,敗訴之所在。一般的民事案件中,“誰主張,誰舉證”是應有之義,訴訟的勝與敗,一定程度上取決於證據的勝與敗。這使得證明責任變成訴訟的脊樑,證據在訴訟中發揮至關重要的作用。這句法諺同樣適用於未成年人充值打賞案件。

目前規制網路直播相關的法律有《互聯網直播服務管理規定》、《互聯網資訊服務管理辦法》、《互聯網等資訊網絡傳播視聽節目管理辦法》等,但以上規定主要是對直播平臺資質、直播內容等方面的規定,並沒有直接規定互聯網。

而關於網路服務交易,《中華人民共和國電子商務法》規定電子商務指通過互聯網等資訊網絡銷售商品或者提供服務的經營活動,在直播平臺充值打賞的行為屬於此範圍。該法第48條第2款規定:“在電子商務中推定當事人具有相應的民事行為能力。但是,有相反證據足以推翻的除外。”

這一規定是對於民事訴訟法上的舉證責任在網路服務交易領域進行了立法上的明確,也就是說,在未成年人或其父母起訴追回充值打賞款項的過程中,除了要證明未成年人的年齡、打賞金額外,更重要的是需要證明是由未成年人在直播平臺進行充值並打賞。

在無法使用監控視頻直接證明的情況下,家長可以從如下角度準備相關證據:

第一,平臺帳號的註冊情況。

未成年人使用平臺帳號以及銀行帳戶,都會知道直播帳號名稱以及支付所用的銀行卡、支付寶帳號的密碼。

在帳號註冊時用戶也可能會設置找回密碼問題,通過問題類型及答案也可在一定程度推定帳號註冊人的身份。

第二,帳號的充值打賞及使用情況。

用戶的行為包括充值時間及金額、打賞時間及金額、打賞對象、直播內容等,未成年人一方在舉證過程中可以通過列舉未成年人所觀看的直播內容、所發彈幕的言辭、與主播聊天的內容等來證明未成年人不具有完全行為能力。

從上述案例分析可以看出,未成年人總是在短時間內進行高額充值,且打賞主播的直播內容符合未成年人年齡階段。

例如,在上表第3個案例中的未成年人僅半小時左右就充值46次,金額高達32108元,且打賞的主播多為未成年人或所播內容為校園生活等。

在第4個案件中,自2016年1月27日至2017年4月1日期間,未成年人共計進行863筆虛擬幣充值交易,共計524509元,單筆最高金額為19998元;從涉案帳號的使用情況看,使用涉案帳號的方法、打賞主播及自己做主播的情況、所喜愛的主播的特點、將涉案帳號設置成神秘人的細節等符合直播平臺的使用方法,亦均符合未成年人的年齡特點。

第三,當事人陳述。

當事人陳述作為一種法定證據,能夠反映未成年人對充值打賞主播行為的認知、父母與未成年人之間的關係以及父母是否使用過直播帳號。

此外,熟練指導父母及他人打開平臺帳號核實相關情況,包括直播平臺的一些特殊設置,比如將設置成神秘人的帳號變更為可顯示身份資訊的用戶等,也可作為直播帳號使用情況的參考。

如果未成年人對上述內容特別熟悉,在有其他證據相結合的情況下,當事人陳述可以作為判斷直播帳號的真實使用者的證據。

第四,家庭情況。

父母如果有證據證明帳號充值打賞的行為發生之時,自身不具備條件進行相應的行為,比如在乘坐飛機、條件限制不允許接觸手機等情況。

家庭背景條件情況也可以納入考慮,父母可以陳述工作及收入情況,陳述不可能在此收入條件下進行巨額充值打賞主播。

另外如果有其他特殊情況也可以提供相應證據,比如考慮疫情期間學校進行網上上課的特殊情況,父母將手機交給孩子進行上網課,而為了不耽誤孩子學習,不會對其全程看管,這時候可以結合孩子上課時間表、充值打賞時間進行綜合考慮。這些一方面是為了證明父母不可能進行充值打賞,另一方面也是為了在認定未成年人充值打賞後減輕父母的監護責任。

免責聲明:本平臺不保證所提供資訊的精確性和完整性,內容僅供學習交流和參考,對任何人使用本資訊所引發的任何直接或間接損失均不承擔任何法律責任,我們旨在傳播美好。

本平臺文章版權歸原作者及原出處所有,若平臺發佈的內容涉及侵權或來源標記有誤,煩請告知,我們將根據要求更正或刪除有關內容。