2024財富縮水最多的5位億萬富豪,1位來自中國

今年美國股市飆升,5位財富縮水最多的億萬富豪中只有1位來自美國。

2024 年上半年的大部分時間裏,奢侈品集團LVMH董事長兼首席執行官伯納德·阿爾諾(Bernard Arnault)都穩居全球首富之位。但到了年底,由於LVMH股價疲軟,他在《福布斯》億萬富豪榜上的排名有所下滑。

一些億萬富豪在2024年可謂身家暴漲。

埃隆·馬斯克(Elon Musk)成為首位財富突破4000億美元的富豪,Facebook創始人馬克·紮克伯格(Mark Zuckerberg)的財富也增長了近920億美元。截至12月中旬,全球最富有的20人的總財富已增至3萬億美元,令人咋舌。但並非所有億萬富豪都迎來了一個豐收年。亞太地區增速放緩和歐洲股市疲軟在某種程度上令數百位億萬富豪的財富縮水。這種現象在美國以外的地區尤為明顯,財富縮水最多的5位富豪中有4位不是美國人。

今年,奢侈品集團LVMH掌舵人伯納德·阿爾諾的財富縮水最為嚴重。

但這一變化在年初毫無端倪。從1月到5月,這位奢侈品王國的締造者一直都穩居全球首富之位。然而,巴黎上市的LVMH股價在3月達到峰值,自4月開始,受亞太地區消費者需求走弱影響,股價持續下跌,令阿爾諾的財富減少近250億美元,降幅達12.6%。截至12月中旬,他在《福布斯》實時億萬富豪榜上已跌至第五位,財富估值為1713億美元。

墨西哥電信巨頭卡洛斯·斯利姆·埃盧(Carlos Slim Helú)是財富縮水第二多的億萬富豪。

他最有價值的資產當屬在墨西哥電信公司América Móvil的股份,該公司的業務範圍覆蓋拉丁美洲、中歐和東歐的22個國家。América Móvil的股價下跌近20%,加之墨西哥比索兌美元匯率疲軟,使得斯利姆的財富縮水229億美元,總財富跌至約813億美元。

亞太地區消費者需求走軟也嚴重影響了歐萊雅(L’Oréal)繼承人弗朗索瓦絲·貝當古·邁耶斯(Francoise Bettencourt Meyers)的財富。

她的祖父是這家化妝品巨頭的創始人。第三季度,包括中國在內的北亞地區銷售額下降了6.5%,公司認為這是受中國“充滿挑戰”的市場環境的影響。截至12月13日,歐萊雅股價下跌近24%,這讓貝當古·邁耶斯的身家縮水220億美元。然而,即使遭受重創,她仍以747億美元的總財富值位居全球第二大女富豪之位,僅次於沃爾瑪繼承人愛麗絲·沃爾頓(Alice Walton)。

在線零售商Temu母公司拼多多創始人、前董事長黃崢在今年夏天曾是中國首富。然而,自8月以來,由於第二季度收益未達預期,拼多多股價驟降31%,黃崢因此失去了中國首富的頭銜。截至年底,他的財富比年初縮水了153億美元,以360億美元的財富值位列中國富豪榜第四名。

今年財富縮水最多的第五位億萬富豪是比爾·蓋茨(Bill Gates)。不過,他財富減少120億美元更多是與資產的重新安排和轉移有關,而非受股價波動影響。

今年6月,比爾·蓋茨的前妻梅琳達·弗倫奇·蓋茨(Melinda French Gates)辭去比爾及梅琳達·蓋茨基金會(Bill & Melinda Gates Foundation)聯席主席一職時宣布,她將獲得125億美元,用於自己的慈善事業。資金來源並未披露,不過據《福布斯》了解,這筆資金是比爾·蓋茨自掏腰包,而非動用基金會資產。結合這筆資產轉移以及關於比爾·蓋茨的最新財務信息,《福布斯》將二人離婚協議涉及的財產分割金額的估計值提高了近兩倍,截至2024年10月達290億美元。

對這些超級富豪而言,這還不是最糟的情況。兩年前,財富縮水最多的5位億萬富豪總共蒸發了3780億美元,創下歷史記錄。這也讓今年這5位富豪總計970億美元的損失看起來簡直不足掛齒。再者,他們的身家仍舊足夠厚實,能夠應對沖擊。

以下是 2024年財富縮水最多的億萬富豪

(截至 2024 年12月13日的數據)

伯納德·阿爾諾

(Bernard Arnault)

國籍:法國

財富來源:奢侈品

身家:1713億美元

(縮水247億美元)

圖片來源:GETTY IMAGES

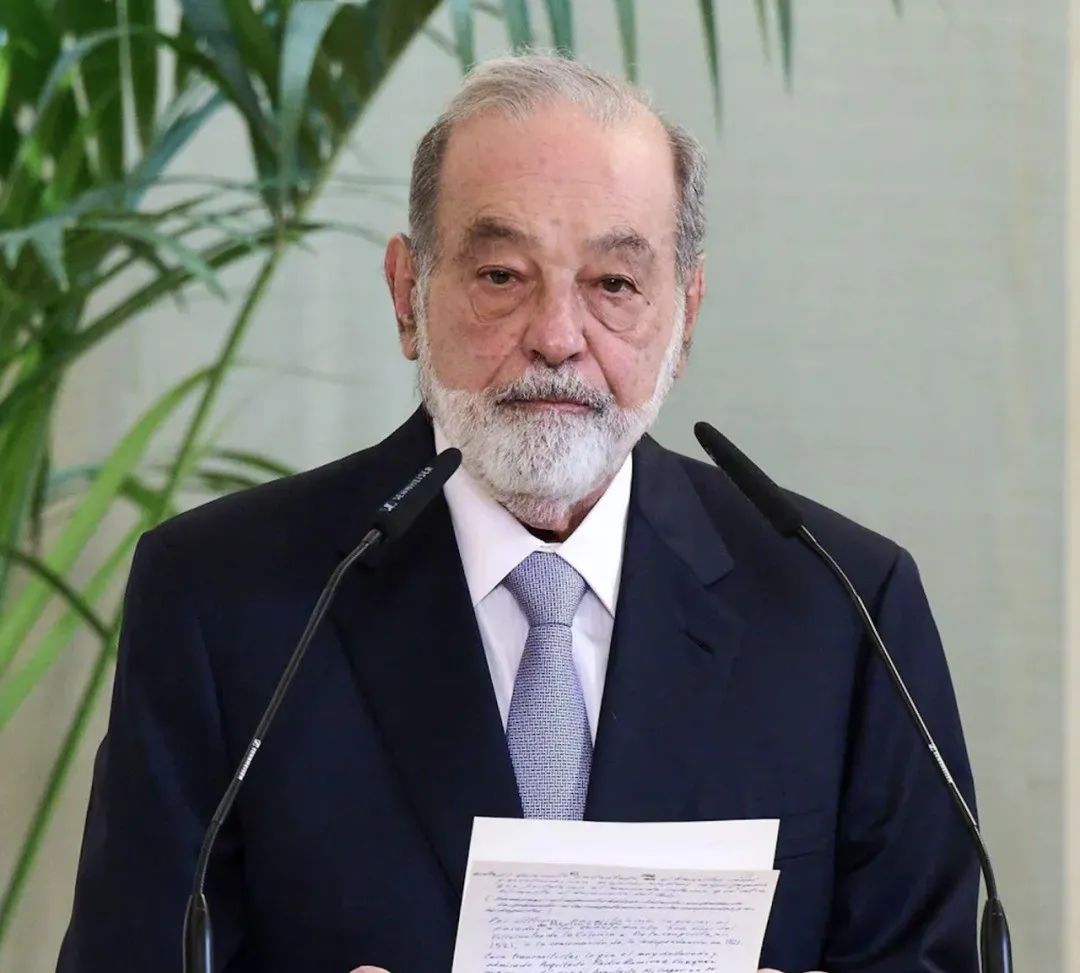

卡洛斯·斯利姆·埃盧

(Carlos Slim Helú)

國籍:墨西哥

財富來源:電信、投資

身家:813億美元

(縮水229億美元)

圖片來源:GETTY IMAGES

弗朗索瓦絲·貝當古·邁耶斯

(Francoise Bettencourt Meyers)

國籍:法國

財富來源:歐萊雅

身家:747億美元

(縮水220億美元)

圖片來源:GETTY IMAGES

黃崢

(Colin Huang)

國籍:中國

財富來源:電商

身家:360億美元

(縮水153億美元)

圖片來源:VCG VIA GETTY IMAGES

比爾·蓋茨

(Bill Gates)

國籍:美國

財富來源:微軟、投資

身家:1070億美元

(縮水120億美元)

圖片來源:GETTY IMAGES FOR THE NEW YORK TIMES