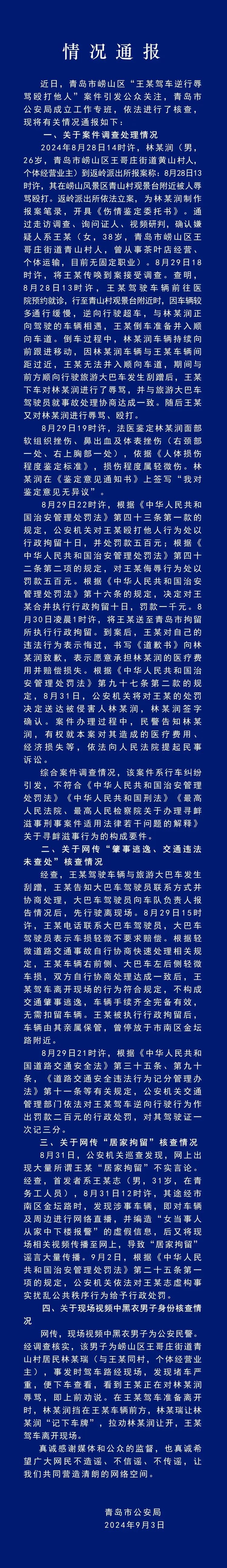

導讀:9月3日,青島公安發布通報,說明了“路虎女司機逆行插隊打人”案件調查處理情況,以及相關網傳信息的核查情況。至此,此案塵埃落定,而輿論場中的討論仍在繼續。

9月3日,青島市公安局再就“路虎司機逆行打人”事件發布情況通報。多日以來,被打男司機遭對方連扇巴掌、鼻子出血都沒有還手的隱忍行為也引來網友討論,“被打得滿臉血了都不還手?”“對這樣的人應該打回去,還手也應該算正當防衛吧。”

挨打還手算互毆還是正當防衛?刑事律師在接受北京日報(ID:Beijing_Daily)記者采訪時表示,是否算正當防衛,要具體問題具體分析。執法部門、司法機關根據主客觀相統一原則綜合考量十分關鍵。律師提醒公眾:在面對不法侵害時,要智慧地挺起腰桿,展現出對“不法”說“不”的勇氣和決心。“男司機能如此克制真是難得”,北京英弘律師事務所律師石紅英表示,男司機被持續毆打,有權利制止對自己的不法侵害,但我國法律並不是規定被打了就得打回去。“正當防衛的認定比較嚴格,包括不法侵害要具有緊迫性且正在進行,不能明顯超過必要限度造成重大損害等。比如對方拿著刀砍過來,生命已經受到威脅了,那麽奪過刀來反殺,屬於正當防衛。”石紅英說:“但如果對方的傷害相對輕微,也沒有使用兇器,你可以躲、推擋,甚至抓住對方的手控制都是正當防衛。在采取這些方法可以避免沖突和傷害的情況下,再直接選擇回擊,就說不清或難以證明回擊是為了防衛還是攻擊了,在實踐中就可能被認定為互毆。”“所以在此事件中,男司機被毆打時,可以采用躲避、阻擋、推開等防衛措施,如果沒有采取避免沖突的措施直接對女司機進行還擊,甚至反擊過度,就很可能無法認定為正當防衛。”石紅英說。在石紅英看來,以直接回擊來應對挨打,還可能出現不可控的風險。“人在情緒激動時,行動力道都可能不受控制,一旦造成對方輕傷及以上損害,自己還可能會承擔刑事責任。在互毆情況下,誰造成的後果更重,誰的責任更重。現實中常出現挑起事端的只被認定了行政違法,而原本的受害者反而因為出手傷人更重而構成故意傷害罪。”“在遇到不法侵害時,當然不鼓勵就地等著挨打,首先還是應該躲避、阻擋,及時報警以避免受到進一步傷害,在可以努力避免沖突的情況下,直接還擊並不是最好的選擇。”石紅英說。

2020年,最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯合發布了《關於依法適用正當防衛制度的指導意見》,明確提出:“因瑣事發生爭執,雙方均不能保持克制而引發打鬥,對於有過錯的一方先動手且手段明顯過激,或者一方先動手,在對方努力避免沖突的情況下仍繼續侵害的,還擊一方的行為一般應當認定為防衛行為。”北京市盈科(海澱區)律師事務所律師於靖民認為,法律規範在制度層面給予了公民依法享有且可以行使防衛權的空間。然而,正當防衛制度在實踐中,現實情況會更復雜。於靖民說,正當防衛和互毆行為,從主客觀條件看存在清晰界限。比如,防衛行為是基於防衛意圖,因攻擊行為而引發,具有被動性;相反,互毆行為本質屬於暴力傷害,行為人主觀上積極追求或者消極放任對方出現傷害的結果。“讓公眾真正敢於依法行使正當防衛的權利,切實保護自己的合法權益非常重要。有個直接且關鍵的問題是執法部門、司法機關能否堅持法治立場。判斷一個人是在防衛還是互毆,不能僅憑行為等外在表現,而要根據主客觀相統一原則,綜合考量雙方誰對於案發、沖突升級具有明顯過錯、是否使用或者準備使用兇器。另外,是否采用過明顯不相當的暴力,是否糾集他人參與打鬥等客觀情節,也是衡量的依據。”於靖民說。面對囂張的巴掌,

什麽分寸的“還手”才有效?

縱觀眾議紛紛,其實指向了一個共性問題:面對不法侵害,我們究竟該如何捍衛自己的正當權益?上述案例中,被打男子全程不還手,並用手機錄下對方施暴過程,表現出極大克制,也是一種保留證據、依法維權的方式。但誠如法律人士指出,制止不法侵害,並不鼓勵就地等著挨打,而是要智慧地挺起腰桿,展現出對“不法”說“不”的勇氣和決心。具體來說,可以采用躲避、阻擋、推開等防衛措施,在可以努力避免沖突的情況下,不妨使用手機記錄對方施暴過程並及時報警,以避免受到進一步傷害。

能夠看出,所謂“還手就理虧”的觀點其實是對法律的誤讀。我國在1979年的刑法中明確了正當防衛的制度,並指出為了保護公眾利益、個人或他人的身體和其他權益不受正在發生的非法侵犯,所進行的正當防衛行為不需要承擔刑事責任。也就是說,面對不法侵害,正當防衛是法律賦予公民的基本權利,也是自我救濟的正當之舉。

長期以來,司法實踐中對正當防衛的認定比較嚴格,相較於基本原則,現實案件在事實和證據方面往往相當復雜。用業內人士的話說,很多時候難以明確界定正當防衛的界限,致使一些案件難以判斷責任大小,加之“誰傷得重誰就有理”“死者為大”等傳統觀念,導致這一法條在現實中常常“沈睡”。一如熱門電影《第二十條》所反映的,確有不少案例被認定為“互毆”或“故意傷害”。久而久之,“還手就理虧”也成了許多人的下意識反應。

“法律的權威來自哪裏?來自老百姓最樸素的情感期待。”一起打人事件之所以引發全網圍觀,乃至於成為一堂法治討論課,很大程度上在於它猶如一面鏡子,反射出大家對於公平正義的樸素渴望。面對“囂張的巴掌”,什麽樣分寸的“還手”既有效又沒有法律風險,確實還有待進一步普法。如果說法不能向不法低頭,是正當防衛觀念的核心要義;那麽讓公眾勇於依法捍衛自己的權利,離不開法律的撐腰。

這個意義上講,持續細化法律法規,多多傳播典型案例,給出正當防衛可復制、好操作的行為模式,讓更多人面對侵害時不再畏手畏腳,這夯實的也是“公道自在人心”的法治共識。