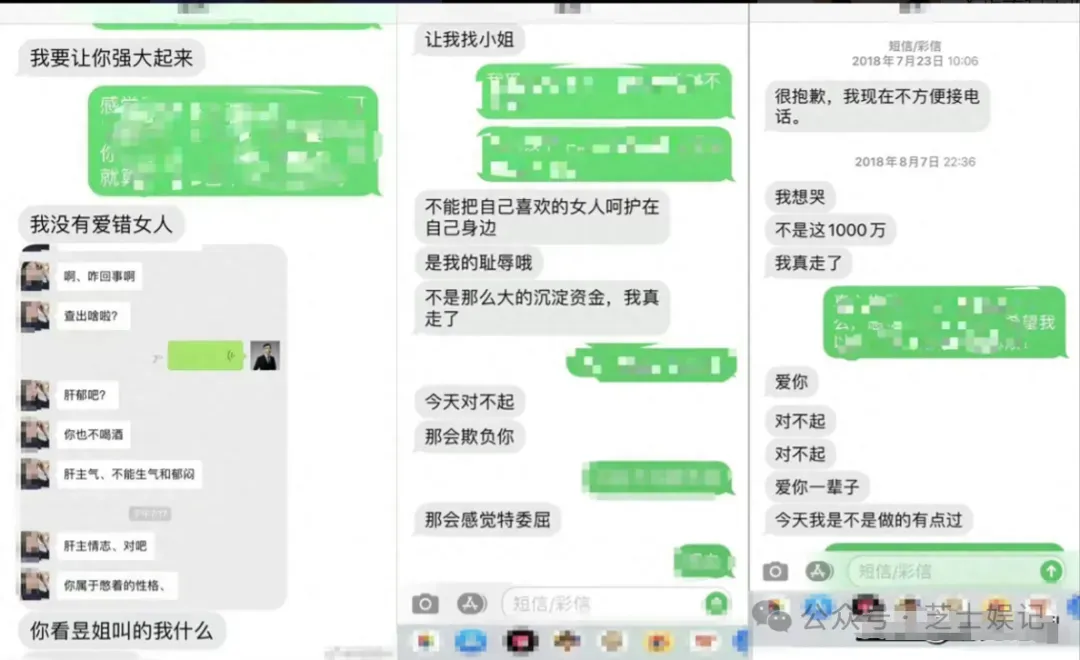

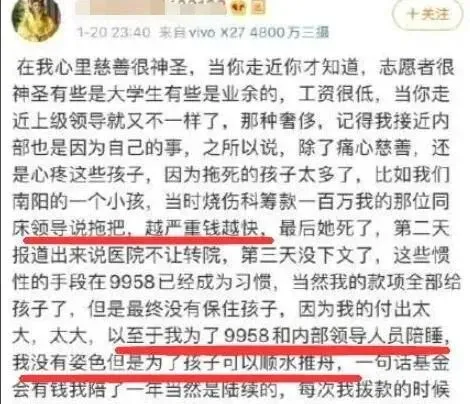

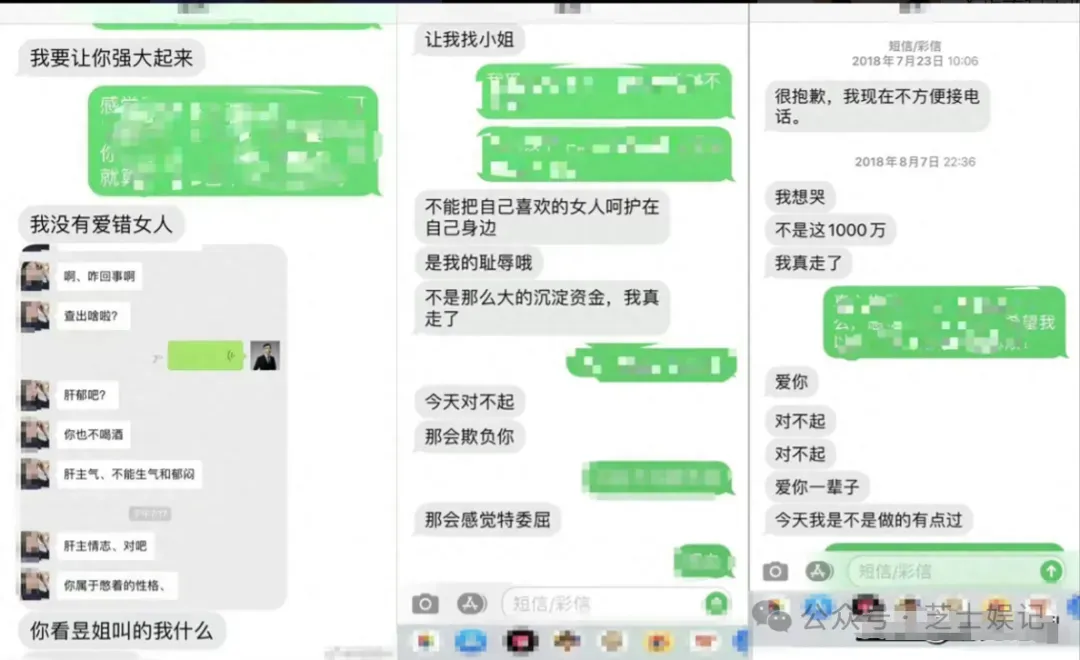

近日有網友發帖稱,某慈善機構項目誌願者雷某哄騙患病孩子媽媽“陪睡”才給捐款一事,引發持續關註。

據媒體報道,記者從官方人士處獲悉,早在今年年2月,雷某就因涉嫌職務犯罪被相關部門帶走。目前,相關部門已註意到“哄騙患兒母親陪睡”網帖:網帖內容是否屬實?雷某涉錢色交易還是涉嫌刑事犯罪?正在核查中。

錢色交易是否屬於性侵,這個問題非常復雜。因為它涉及如何理解性侵犯罪中的不同意問題。司法部門一般認為,性侵犯罪是在違背被害人意誌的情況下,與之發生性關系。但是,“違背意誌”的說法更多帶有心理學的成分,不符合法學用語的規範性。所以,學術界更多使用“不同意”概念進行替換。比如,性工作者由於經濟壓力而出賣身體,從主觀心理看可能是“違背意誌的”,但在法律上卻非“不同意”。司法實踐中,曾經有過類似案件:黃女陪同父親從鄉村到城市大醫院看病,因為經濟拮據付不起住院費,被醫院一勤雜工發現,將他們容留在家中住宿。某晚,勤雜工向黃某提出性要求,黃某開始拒絕,但為了免於流落在外,又礙於收留之情,於是垂淚抱憾,與勤雜工發生了性關系。如果純粹從心理學角度考慮,案件中的性行為是違背黃某意誌的,但在法律上它確實得到了女性同意。至於部分女權主義者認為人類中一切性行為都屬於強奸,都是女性在各種社會或經濟壓力下的被迫之舉;這種看法,顯然太過極端激進了。

認定性侵犯罪中的“不同意”,關鍵是要區分法律上的交易和強迫。剛才提到的黃某案,屬於典型的交易,而非強迫。理由是,黃某並無法律上的權利要求他人提供住宿,相反男方在法律上有權要求女方和父親離開他的房屋。對此問題,最通行的處理原則是權利理論。這種理論認為,當人們有權利決定是否做某事時,可以自由決定是否通過放棄權利而獲得一定補償。這種通過放棄權利而得到補償的做法,就是交易。張三準備晚上做狗肉火鍋,磨刀霍霍,準備把家中年老多病的老狗殺掉。李四非常心疼,讓張三不要這麽殘忍。張三對李四說需要補償兩萬元,李四沒錢。張三對李四說,那要不你陪我睡一夜。李四百般無奈,但還是表示同意。這是什麽呢?在法律上,這屬於交易,而非強迫。然而,在很多案件中,可能會涉及一個隱藏的第三方。張三性侵了李四,李四的丈夫王五以控告張三為要挾,要與張三妻子趙二發生關系,趙二愛夫心切,被迫同意。在這個案件中,王五有權去控告張三,他放棄了控告權,與趙二發生關系,這屬於交易嗎?對此問題,權利理論不太好解決。於是,又應運而生地需要借助第三方優勢理論。這種理論認為,如果除了“交易”雙方外,還存在隱藏的第三方:對於被害人而言,真正的交易對象是處於優勢地位的第三方,爭議事由也是發生在第三方和被害人之間,行為人並沒有權利去了結第三方與被害人的爭議事實,因此他獲得的利益是對第三方權利的侵犯。王五以不控告張三為要挾,看起來是男女雙方的“交易”,並從女方處獲得了性利益,但女方所真正擔心的是處於優勢地位的國家對她丈夫張三的處罰。王五並沒有權利使用應當由國家行使的職權,他的獲利實質上侵害了作為第三方的國家的職權,因此也屬於強制,構成性侵犯罪。用權利理論來吸收第三方優勢理論,就基本上可以來解決強制和交易的區分問題。在“陪睡捐款”案中,如果患兒已經進入捐助程序,符合捐助條件,那麽患兒有權獲得平等公正的對待,慈善機構的工作人員並無法律上的權利去背信濫權。這就像某公司老板張三以讓員工下崗為要挾發生性關系,張三沒有法律上的權利濫權任意辭退職工,員工有在工作中獲得公正對待的權利,所以這是典型的性侵。因此,如果進入捐助程序的患兒,按照規定應該在固定時間放款,但相關工作人員以及時放款相威脅,要求患兒家長陪睡,這也應屬於強制而非交易,構成性侵犯罪。

另一個問題,是背信濫權的問題。背信犯罪是處理他人事務或管理、處分他人財產的行為人,故意濫用權限或違背信托義務,損害該人財產利益的行為。2024年3月1實施的《刑法修正案十二》將非法經營同類營業罪、為親友非法牟利罪等犯罪的主體,從國有主體擴展至非國有主體,就是一種典型的背信犯罪的擴張性立法。慈善基金的捐助來源於廣大的捐助者,如果基金會工作人員違背捐助者的信任,濫用職權,就可能構成背信犯罪,其中最常見的就是挪用型背信犯罪。我國《刑法》規定了三種挪用犯罪:一是《刑法》第272條的挪用資金罪,最高刑是15年有期徒刑;二是《刑法》第384條的挪用公款罪,最高刑可達無期,兩罪都是挪用私用,但挪用資金罪的主體是非國家工作人員,而挪用公款罪的主體則是國家工作人員;此外,《刑法》還規定了第三類挪用犯罪,就是《刑法》第273條的挪用特定款物罪,挪用用於救災、搶險、防汛、優撫、扶貧、移民、救濟等款物,情節嚴重且致使國家和人民群眾利益遭受重大損害的,最高可以判處七年有期徒刑。但是,挪用特定款物罪不是挪作私用,比如將救濟款給單位蓋樓、買車、改善職工福利;如果挪用特定款物歸個人使用 ,則構成挪用公款罪。然而,慈善救助基金會的工作人員以陪睡相要挾,違背規定發放救助基金,是否屬於挪用特定款物,甚或挪用公款,這事還值得繼續深究。在司法實踐中,單純的違反程序性規定發放善款,可能不太好評議為挪用型犯罪。我和專門從事挪用犯罪研究的同行討論了很久;他提醒我,這種行為可能構成《刑法》第一百八十五條之二的違規運用資金罪。這個罪名,我其實也不太熟悉。作為刑法學教授,必須承認我對刑法學的知識也可能存在大量的盲區。該罪是2006年《刑法修正案(六)》增加的罪名:“社會保障基金管理機構、住房公積金管理機構等公眾資金管理機構,以及保險公司、保險資產管理公司、證券投資基金管理公司,違反國家規定運用資金的,對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,最高可以處十年有期徒刑。”關鍵在於,慈善基金會是否可以解釋為和社保基金、住房公積金管理機構具有等價值性的公眾資金管理機構。我想,將慈善基金會解釋為“公眾資金管理機構”,並未超越這個詞語的最大範疇,屬於罪刑法定原則許可的擴張解釋。至於,本罪的空白罪狀“違反國家規定”,在《慈善法》可以找到依據,如該法第四條規定:“開展慈善活動,應當遵循合法、自願、誠信、非營利的原則,不得違背社會公德,不得危害國家安全、損害社會公共利益和他人合法權益。” 又,第一百零九條規定:“違反本法規定,構成違反治安管理行為的,由公安機關依法給予治安管理處罰;構成犯罪的,依法追究刑事責任。”這些匪夷所思的案件,令人心寒。在經驗領域中,我們看到了太多不法的事情,以至於愛心慢慢變得冷淡。很多時候,人們不再相信善良,不是因為善良不好,而是因為太過美好,以至於在那些號稱行善的人身上,我們沒有看到這般美好。很多時候,善行會掩蓋人內心的幽暗,人非常容易自欺欺人,以慈善之名為私欲尋找冠冕堂皇的理由。這就是為什麽慈善事業也需要受到法律的監管,防止人性無節制的墮落。當然,每一個熱點案件都應令人警醒:自我是否也會因善行的掩蓋而放大內心的幽暗,墮落為自己所厭惡的人。